AIはデータから驚くべき「相関」を見つけ出しますが、それだけでは「介入したらどうなるか?」という「因果」の問いには答えられません。因果推論は、その溝を埋め、AIを単なる予測ツールから、より賢明な意思決定パートナーへと進化させるための鍵となります。

標準的なAIは「指が黄色い人は肺がんになりやすい」という相関を見つけますが、その共通原因である「喫煙」という因果関係までは理解しません。 このような見せかけの相関を生む共通原因を「交絡」と呼び、AIの予測を誤らせる原因となります。

有向非巡回グラフ(DAG)は、変数間の因果関係を「地図」のように可視化するツールです。 さらに、do-calculusという数学的「文法」を使い、「もし介入したらどうなるか」という効果を、観察データから推定するための道筋を立てます。

背景が異なるグループを単純比較できない観察研究において、傾向スコアは「治療を受ける確率」を算出します。 これを使い、背景の似た患者同士を比較(マッチング等)することで、交絡の影響を減らし、より公平な効果検証を目指します。

因果推論とAIの融合は、「この患者さん個人にとって、どの治療が最も効果的か(ITE)」を予測することを目指します。 これにより、データに基づいた真の個別化医療(プレシジョン・メディシン)の実現が期待されています。

はじめに:AIは「なぜ」に答えられるか?

医療統計学や疫学研究に携わる方なら、「相関関係は因果関係を意味しない」という言葉を、一度は耳にしたことがあるでしょう。これは、エビデンスに基づく医療(EBM)の根幹をなす、私たちが常に心に刻むべき重要な原則です。

これまで私たちが学んできたAIモデルの多くは、本質的に、驚異的な性能を持つ「相関関係発見マシン」です。例えば、電子カルテのデータから「あるバイオマーカーXが高い患者は、疾患Yの予後が悪い」という強力な相関(予測パターン)を見つけ出すことは、現代のAIにとってはお手の物です。

しかし、その予測だけでは、私たちの臨床的な問いには答えられません。「では、このバイオマーカーXを下げる介入を行えば、患者の予後は本当に改善するのか?」――この問いに答えるには、相関の先にある「原因」にまで踏み込む必要があります。

この、「見つけるのは得意だが、介入の効果は分からない」AIの予測と、「介入の効果を知りたい」という医療現場の切実なニーズとの間に横たわる深い溝。これを、数学的・統計的な枠組みで乗り越えようとする分野が、因果推論(Causal Inference)です。

因果推論は、単なる予測を超え、「もし、この治療を行っていたら、この患者はどうなっていたか?」あるいは「もし、喫煙していなかったら、この患者は肺がんになっただろうか?」といった、現実には観測できない反事実(counterfactual)的な問いに、データから迫ろうとします。

今回の講義では、ジュディア・パール教授らが築いた構造的因果モデルや、統計的因果推論の考え方を概観し、それらがAI技術とどう融合していくのか、AI研究の最も挑戦的で、そして医療にとって最も重要なフロンティアの一つを探求していきます。

1. なぜAIに因果推論が必要なのか? — 予測モデルの限界

AIモデルは、時に驚くほど正確な予測を行いますが、その思考プロセスには、私たち人間が陥りがちな「早とちり」と似た、根本的な落とし穴が存在します。それは、相関を因果と取り違えてしまうことです。

この問題の深刻さを、長年にわたり警鐘を鳴らしてきたのが、計算機科学者であり哲学者のジュディア・パール教授です。パール教授は、その著書『The Book of Why (邦題:因果推論の科学)』の中で、AIが真に賢くなるためには、データに現れるパターンをなぞるだけでは不十分であり、その背後にある「なぜ」、すなわち因果の構造を理解する必要があると説いています (Pearl and Mackenzie, 2018)。

アナロジーで理解する:「指が黄色い患者」の謎

ここに、ある観察研究から得られたデータがあるとします。「指が黄色い患者は、肺がんの罹患率が有意に高い」。この強い相関関係だけを学習した予測AIは、どんな結論を導き出すでしょうか? もしかしたら、「指が黄色いことは肺がんのリスク因子である」と判断し、極端な場合には「指を白く洗浄する介入は、肺がん予防に有効かもしれない」などという、馬鹿げた仮説を立てるかもしれません。

しかし、臨床医である皆さんなら、この相関の裏に隠れた真犯人をすぐに見抜けるはずです。そう、喫煙という共通の原因(交絡因子、Confounder)です。

この因果関係の構造は、有向非巡回グラフ(DAG)という図で明確に表現できます。

交絡の因果グラフ(DAG)

この図は、「喫煙」が「指が黄色くなる」ことと「肺がん」の両方を引き起こす原因であることを示しています。指の色と肺がんの間に直接の矢印はありません。つまり、両者の間に観測される相関は、喫煙という共通の親を持つことによって生じた「見せかけの相関」に過ぎないのです。

医療データに潜む「交絡」の罠

この話は、単なる例え話ではありません。医療の観察データは、このような「交絡」に満ち溢れています。例えば、ICUのデータセットを解析すると、多くの場合、「人工呼吸器を装着した患者は、装着しなかった患者よりも死亡率が高い」という強い相関が見られます。

この相関だけを学習したAIは、「人工呼吸器は危険だ」と結論付けてしまうかもしれません。しかし、真実は逆です。人工呼吸器が必要になるのは、そもそも重篤な呼吸不全に陥っている患者さんであり、この「重症度」こそが、人工呼吸器の装着と高い死亡率の両方を引き起こす、強力な交絡因子なのです。標準的な予測AIは、この臨床的な文脈を自ら読み解き、交絡を調整することができません。

このように、AIに正しい介入効果の推定や意思決定支援をさせるためには、単なる予測の精度を上げるだけでなく、データ生成の背後にある因果構造をモデルに組み込む、「因果推論」のアプローチが不可欠となるのです。

2. 因果関係を「見える化」する:構造的因果モデルとDAG

見せかけの相関と真の因果を見分けるために、私たちは、変数間の関係性を記述するための、より厳密な「言語」と「文法」を必要とします。

この言語を体系化したのが、チューリング賞受賞者でもあるジュディア・パール教授らが提唱した構造的因果モデル(Structural Causal Model, SCM)です。SCMは、私たちが持つドメイン知識(例えば、医学的知識)を、明示的な因果グラフの形で表現し、それに基づいて因果効果の推定可能性を数学的に判断するための強力な枠組みを提供します (Pearl 2009)。

有向非巡回グラフ(DAG):因果関係の「地図」

SCMで使われる言語が、有向非巡回グラフ(Directed Acyclic Graph, DAG)です。これは、変数や事象をノード(点)で、それらの間の直接的な因果関係をエッジ(矢印)で表現したものです。この地図には、2つの重要なルールがあります。

- 有向 (Directed): 矢印には向きがあり、「原因→結果」という流れを明確に示します。「喫煙→肺がん」という矢印はあっても、その逆はありません。

- 非巡回 (Acyclic): 矢印を辿っていったときに、自分自身に戻ってくるようなループ(巡回)は存在しません。「AがBの原因で、BがCの原因で、CがAの原因」といった循環論法は許されない、というルールです。

医療知識に基づいて、関連する全ての変数(治療、アウトカム、測定可能な交絡因子など)を含むDAGを正しく描くことができれば、それはまさに「因果関係の地図」となります。この地図を見れば、「どの道(パス)が交絡を引き起こしているか」「どの変数を調整(制御)すれば、純粋な因果効果を見積もることができるか」といった戦略を、数学的に、そして視覚的に立てることができるのです。

do-calculus:「介入」をシミュレートする思考実験

DAGという因果の「地図」を手に入れたところで、次はその地図を正しく読み解くための「文法」が必要になります。その文法こそが、パール教授が導入したdo-calculusという、因果推論における最も根源的で強力な概念です。

do-calculusの核心は、統計学で古くから使われてきた「見ること (Seeing)」と、因果関係の本質である「すること (Doing)」を、数式の上で明確に区別することにあります。

| 見ること (Seeing):相関の発見 🔍 | すること (Doing):因果の探求 🛠️ |

|---|---|

| \[P(Y | X = x)\] これは私たちが観察データで日常的に計算する、単なる条件付き確率です。「血圧が120mmHgだった患者さんだけをデータから集めてきたら、その集団における心血管イベントの発生率はどうなっているか?」という問いに答えるものです。この集団は元々健康意識が高い(交絡)かもしれず、これは相関関係しか示しません。 | \[P(Y | \text{do}(X = x))\] 一方、do-calculusが導入する\(\text{do}(X=x)\)という表記は、介入を表します。「もし私たちが、全人口に対して、何らかの治療介入によって強制的に血圧を120mmHgにしたとしたら、イベント発生率はどうなるか?」という思考実験的な問いであり、因果関係そのものを指します。 |

観察から介入へ:do-calculusの真価

ここまで、「観察(Seeing)」と「介入(Doing)」は根本的に違う、というお話をしてきました。これだけ聞くと、「結局、RCTができない限り、観察データからは相関しか分からず、因果には迫れないのか…」と、少しがっかりしてしまうかもしれません。

しかし、ここからがパール教授の理論の真骨頂です。do-calculusは、まさにこの絶望的な溝を渡るための「橋」を、数学的に架けてくれるのです。

do-calculusの本当にすごいところは、もし私たちが描いた因果グラフ(DAG)が正しく、かつ特定の条件(これを「識別可能性(identifiability)」の条件と呼びます)を満たせば、観察データ(Seeing)しかない状況からでも、数式変形によって介入の効果(Doing)を推定できる、という点にあります。

この「特定の条件」の最も重要なものの一つが、「調整すべき交絡因子が全てデータとして測定・記録されている」というものです(専門用語で「非交絡性(unconfoundedness)」や「交換可能性(exchangeability)」と呼びます)。つまり、私たちの因果の地図(DAG)に描かれた、治療選択とアウトカムの両方に影響を与える全ての重要な交絡因子が、手元のデータセットに含まれている必要がある、ということです。

この理論は、倫理的・物理的にRCTの実施が困難な、多くの医療上の問いに対して、光を当てます。例えば、「若年性乳がん患者全体に対して、特定の遺伝子変異を標的とする治療を第一選択とした場合、5年生存率はどう変わるか?」といった問いは、RCTで検証するのは非常に困難です。しかし、do-calculusは、大規模なリアルワールドデータ(観察データ)と、私たちの医学的知識を反映した因果グラフを組み合わせることで、こうした問いに対する因果的な示唆を得るための、強力な理論的根拠を与えてくれるのです。それは、手元のデータを使って、仮想的なRCTをコンピュータの中でシミュレートするようなもの、と言えるかもしれません。

要するに、SCMとDAGは、私たちの頭の中にある因果関係の仮説を明確な「地図」として描き出すための言語であり、do-calculusはその地図を使って「もし介入したら」という思考実験を行うための文法なのです。

3. 傾向スコア — 交絡を「揃える」統計的作法

ランダム化比較試験(RCT)が倫理的・現実的に困難な場合、私たちは観察研究データ(リアルワールドデータ)から治療効果のヒントを得ようとします。しかし、ここには常に大きな落とし穴が存在します。

それは、「比較したいグループの患者背景が、そもそも全く異なる」という問題、すなわち選択バイアスです。例えば、新しい高価な治療法は、比較的若く、社会経済的地位が高く、合併症の少ない患者さんに選択されやすく、一方で従来からの治療は、高齢で、多くの併存疾患を持つ患者さんに適用されやすい、といった状況は日常的に起こります。この状態で単純に両群の予後を比較しても、それが本当に治療法の差なのか、患者背景の差なのか、全く区別がつきません。

この根深い交絡の問題に、エレガントな統計的解決策を提示したのが、ハーバード大学のドナルド・ルービン教授やポール・ローゼンバウム教授らです。彼らが1983年に医学研究の方法論に大きな影響を与えた論文で提唱したのが、傾向スコア(Propensity Score)という考え方です (Rosenbaum and Rubin, 1983)。

傾向スコアとは?:「治療を受ける確率」という名のものさし

傾向スコアとは、個々の患者の背景情報(年齢、性別、既往歴、検査値など、治療選択に影響を与えうる全ての共変量)を元にして、「その患者が、実際に受けた治療(例:治療A)を受ける確率」を予測した、0から1の間のスコアです。

この確率の予測には、伝統的にはロジスティック回帰が用いられてきましたが、近年では、より複雑な変数間の関係性を捉えられる、勾配ブースティングやニューラルネットワークといったAIモデルの活用も増えています。

ここからが非常に巧妙なのですが、ローゼンバウムとルービンは、「もし傾向スコアの値が同じ患者同士であれば、たとえ彼らが受けた治療が異なっていても、治療選択に影響した測定済みの背景因子は、グループ間で平均的にバランスが取れていると見なせる」ことを数学的に証明しました。

これは、ゴルフのハンディキャップに少し似ています。腕前(背景因子)が全く違うプレイヤー同士をそのまま比較しても意味がありませんが、「ハンディキャップ」という一つの指標を元に調整することで、より公平な比較が可能になります。傾向スコアは、この「ハンディキャップ」の役割を果たし、背景の異なる患者群を、あたかも擬似的にランダム化したかのように、比較可能な土俵に上げてくれるのです。

傾向スコアの主な利用法

算出された傾向スコアは、主に以下の3つの方法で交絡調整に利用されます。これらの手法の詳細は、多くの優れた統計学の解説論文で詳述されています (Austin, 2011)。

- マッチング (Matching): 治療群の各患者に対して、ほぼ同じ傾向スコアを持つ非治療群の患者を見つけてきて、ペアを作ります。そして、このペア内でのみアウトカムを比較します。これにより、背景がよく似た患者同士での比較が実現します。

- 層別化 (Stratification): 傾向スコアの値に応じて、全患者をいくつかの階層(例:スコア0-0.2、0.2-0.4…)に分割します。そして、各階層内で治療効果を計算し、最後にそれらを統合します。

- 逆確率重み付け (Inverse Probability of Treatment Weighting, IPTW): 各患者が、実際に受けた治療を受ける確率(傾向スコア)の「逆数」で重み付けを行います。直感的には、治療を受けにくい背景なのに治療を受けた患者(希少例)には大きな重みを、逆に治療を受けやすい背景で治療を受けた患者(ありふれた例)には小さな重みを与えることで、集団全体を擬似的にランダム化集団に近づけます。

限界と注意点

このように、傾向スコアは観察研究における交絡を調整するための非常に強力なツールです。しかし、これもまた万能ではありません。測定されていない交絡因子(例:患者の治療への意欲、食生活など、データ化されていない情報)の影響は調整できませんし、モデルの作り方によって結果が変わりうるという限界も存在します。あくまで、RCTがゴールドスタンダードであることに変わりはなく、傾向スコアは、その次善の策として、慎重な解釈と共に用いるべき統計的作法なのです。

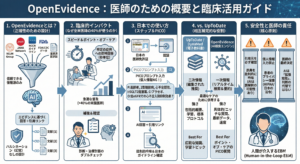

4. AIによる個別化治療効果(ITE)の推定と、個別化医療への展望

臨床現場で私たちが下す判断は、常に「集団」に対するものではなく、「目の前の、この一人の患者さん」に対するものです。ある治療法が集団全体で平均的に有効(Average Treatment Effect, ATEが高い)だとしても、この特定の患者さんにとって、本当に最善の選択肢なのでしょうか?

この、「『この患者個人』に対して、治療Aと治療Bのどちらがより効果的か」を予測すること、すなわち個別化治療効果(Individualized Treatment Effect, ITE または Conditional Average Treatment Effect, CATE)の推定こそが、因果推論とAIが融合する、最もエキサイティングなフロンティアです。

AIで「もしも」の世界を予測する

では、AIはこの個別化治療効果(ITE)という、厄介な問題をどう解くのでしょうか?AI、特に表現力の高いニューラルネットワークやツリーベースのモデルは、この課題に対して、非常に直接的なアプローチを取ります。

それは、患者さんの詳細な背景情報(年齢、性別、検査値、ゲノム情報など、リッチな共変量ベクトル\(X\))を入力として受け取り、「もしこの患者(\(X\))が治療Aを受けたら、アウトカムはどうなるか」と「もしこの患者(\(X\))が治療Bを受けたら、アウトカムはどうなるか」という、両方のポテンシャルアウトカムを、一つのモデルで同時に直接予測するように学習するのです。

ここで、鋭い方は「おや?」と思ったかもしれません。「実際のデータでは、一人の患者さんは治療Aか治療Bのどちらか一方しか受けていないはず。どうやって、その患者が受けていない方の世界の『もしも』の結果を学習できるのだろう?」と。これは、まさに因果推論における根源的な課題、「反事実の欠測問題」です。

この課題に対し、AI研究者たちは、主に2つの方向から、非常に巧妙なアプローチを開発しています。

- 表現学習の工夫(アーキテクチャ): まず、モデルの内部構造に工夫を凝らします。これは、優秀な医師が、異なる疾患を持つ複数の患者さんを診察する中で、疾患に共通する「一般的な病態生理」と、それぞれの疾患に特有な「個別の所見」を、頭の中で自然に分けて学習していくのに似ています。AIモデルも同様に、治療A群と治療B群の両方から、「治療法によらない共通の特徴表現」と、「各治療法に特有の特徴表現」を、ネットワークの異なる部分で分離して学習させようとします。これにより、ある患者の情報が入力された際に、学習した「共通部分」と「特有部分」を組み合わせることで、受けていない治療法の「もしも」の結果を、より妥当に推論しようとするのです。

- 損失関数の工夫(学習のルール): 次に、損失関数にも工夫を加えます。単に予測と正解の誤差を測るだけでなく、例えば、治療群と非治療群の傾向スコアの分布が、モデルの内部表現空間上でできるだけ近くなるようにペナルティを課す、といった制約を加えます。これにより、モデルが交絡因子の影響をできるだけ取り除き、より純粋な治療効果に近い部分を学習するように導くのです。

この分野の第一人者である、ケンブリッジ大学のMihaela van der Schaar教授の研究室などが開発を進める先進的なモデル群(例えば、Dragonnetなど)は、まさにこのようなアーキテクチャと損失関数の両方に工夫を凝らすことで、複雑な特徴量から各治療法に対するアウトカムを直接予測し、その差分としてITEを算出しようと試みています (Alaa and van der Schaar 2018; Shi et al. 2019)。

AIによるITE推定の概念図

このアプローチにより、AIは単に「予後が良い/悪い」を予測するだけでなく、「あなたにとっては、治療Aの方が治療Bよりも、これだけ効果が高いと予測されます」という、より踏み込んだ、個別化医療の意思決定に直結する情報を提供できる可能性が出てくるのです。

今後の展望と乗り越えるべき課題

これらの技術はまだ研究段階のものが主ですが、将来的には、膨大な観察データ(リアルワールドデータ)から、「誰に、いつ、どの治療が最適か」という、真の個別化医療(Precision Medicine)の究極の問いに、データ駆動で答えるための強力なエビデンスを提供する可能性を秘めています。

しかし、その道のりは平坦ではありません。AIと因果推論の融合には、以下のような大きな課題が依然として存在します。

- 未知の交絡 (Unmeasured Confounding): モデルが考慮できるのは、データとして測定・記録された変数だけです。データにない交絡因子(例:患者の生活習慣、アドヒアランス、遺伝的素因など)が存在すれば、予測されるITEはバイアスを免れません。

- モデルの仮定と頑健性 (Model Assumptions and Robustness): 因果推論モデルは、その背後に「交絡因子は全て測定済みである」といった、強い仮定を置いています。 この仮定が少しでも崩れると、結果の信頼性は大きく揺らぎます。

- 臨床的検証の必要性 (Need for Clinical Validation): 最終的に、AIが推定したITEが本当に正しいかどうかは、慎重にデザインされた臨床試験によって検証される必要があります。コンピュータ上で見出された有望な治療戦略が、実際の臨床で期待通りの効果を示すとは限りません。

AIと因果推論の融合は、EBMを新たな次元へと引き上げる可能性を秘めていますが、それは同時に、私たち医療者・研究者に対して、これまで以上に深い統計的・因果的リテラシーと、モデルの限界に対する謙虚な姿勢を求める、挑戦的な領域でもあるのです。

まとめ

今回は、AI研究の最先端の一つである、因果推論の世界を旅しました。

- 多くのAIは「相関」を見つけるのは得意ですが、「因果」を捉えるのは苦手です。

- 構造的因果モデルや傾向スコアといった因果推論のフレームワークは、AIが観察データからより深い洞察を得るための理論的支柱となります。

- この融合分野は、AIを単なる予測ツールから、介入効果をシミュレートし、最適な意思決定を支援する「思考パートナー」へと進化させる可能性を秘めています。

AIと因果推論の融合は、EBMとデータサイエンスが交差する、最もエキサイティングなフロンティアの一つと言えるでしょう。

参考文献

- Pearl, J. (2009). Causality: Models, Reasoning, and Inference (2nd ed.). Cambridge University Press.

- Pearl, J. & Mackenzie, D. (2018). The Book of Why. Basic Books.

- Greenland, S., Pearl, J., & Robins, J.M. (1999). Causal diagrams for epidemiologic research. Epidemiology, 10(1), 37–48.

- Rosenbaum, P.R., & Rubin, D.B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. Biometrika, 70(1), 41–55.

- Austin, P.C. (2011). An introduction to propensity score methods for reducing the effects of confounding in observational studies. Multivariate Behavioral Research, 46(3), 399–424.

- Hernán, M.A., & Robins, J.M. (2020). Causal Inference: What If. Chapman & Hall/CRC.

- Shalit, U., Johansson, F.D., & Sontag, D. (2017). Estimating individual treatment effect: generalization bounds and algorithms. ICML.

- Künzel, S.R., Sekhon, J.S., Bickel, P.J., & Yu, B. (2019). Metalearners for estimating heterogeneous treatment effects. PNAS, 116(10), 4156–4165.

- Wager, S., & Athey, S. (2018). Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. JASA, 113(523), 1228–1242.

- Alaa, A.M., & van der Schaar, M. (2018). Limits of estimating heterogeneous treatment effects: A minimax analysis. ICML.

ご利用規約(免責事項)

当サイト(以下「本サイト」といいます)をご利用になる前に、本ご利用規約(以下「本規約」といいます)をよくお読みください。本サイトを利用された時点で、利用者は本規約の全ての条項に同意したものとみなします。

第1条(目的と情報の性質)

- 本サイトは、医療分野におけるAI技術に関する一般的な情報提供および技術的な学習機会の提供を唯一の目的とします。

- 本サイトで提供されるすべてのコンテンツ(文章、図表、コード、データセットの紹介等を含みますが、これらに限定されません)は、一般的な学習参考用であり、いかなる場合も医学的な助言、診断、治療、またはこれらに準ずる行為(以下「医行為等」といいます)を提供するものではありません。

- 本サイトのコンテンツは、特定の製品、技術、または治療法の有効性、安全性を保証、推奨、または広告・販売促進するものではありません。紹介する技術には研究開発段階のものが含まれており、その臨床応用には、さらなる研究と国内外の規制当局による正式な承認が別途必要です。

- 本サイトは、情報提供を目的としたものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。健康に関するご懸念やご相談は、必ず専門の医療機関にご相談ください。

第2条(法令等の遵守)

利用者は、本サイトの利用にあたり、医師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)、個人情報の保護に関する法律、医療法、医療広告ガイドライン、その他関連する国内外の全ての法令、条例、規則、および各省庁・学会等が定める最新のガイドライン等を、自らの責任において遵守するものとします。これらの適用判断についても、利用者が自ら関係各所に確認するものとし、本サイトは一切の責任を負いません。

第3条(医療行為における責任)

- 本サイトで紹介するAI技術・手法は、あくまで研究段階の技術的解説であり、実際の臨床現場での診断・治療を代替、補助、または推奨するものでは一切ありません。

- 医行為等に関する最終的な判断、決定、およびそれに伴う一切の責任は、必ず法律上その資格を認められた医療専門家(医師、歯科医師等)が負うものとします。AIによる出力を、資格を有する専門家による独立した検証および判断を経ずに利用することを固く禁じます。

- 本サイトの情報に基づくいかなる行為によって利用者または第三者に損害が生じた場合も、本サイト運営者は一切の責任を負いません。実際の臨床判断に際しては、必ず担当の医療専門家にご相談ください。本サイトの利用によって、利用者と本サイト運営者の間に、医師と患者の関係、またはその他いかなる専門的な関係も成立するものではありません。

第4条(情報の正確性・完全性・有用性)

- 本サイトは、掲載する情報(数値、事例、ソースコード、ライブラリのバージョン等)の正確性、完全性、網羅性、有用性、特定目的への適合性、その他一切の事項について、何ら保証するものではありません。

- 掲載情報は執筆時点のものであり、予告なく変更または削除されることがあります。また、技術の進展、ライブラリの更新等により、情報は古くなる可能性があります。利用者は、必ず自身で公式ドキュメント等の最新情報を確認し、自らの責任で情報を利用するものとします。

第5条(AI生成コンテンツに関する注意事項)

本サイトのコンテンツには、AIによる提案を基に作成された部分が含まれる場合がありますが、公開にあたっては人間による監修・編集を経ています。利用者が生成AI等を用いる際は、ハルシネーション(事実に基づかない情報の生成)やバイアスのリスクが内在することを十分に理解し、その出力を鵜呑みにすることなく、必ず専門家による検証を行うものとします。

第6条(知的財産権)

- 本サイトを構成するすべてのコンテンツに関する著作権、商標権、その他一切の知的財産権は、本サイト運営者または正当な権利を有する第三者に帰属します。

- 本サイトのコンテンツを引用、転載、複製、改変、その他の二次利用を行う場合は、著作権法その他関連法規を遵守し、必ず出典を明記するとともに、権利者の許諾を得るなど、適切な手続きを自らの責任で行うものとします。

第7条(プライバシー・倫理)

本サイトで紹介または言及されるデータセット等を利用する場合、利用者は当該データセットに付随するライセンス条件および研究倫理指針を厳格に遵守し、個人情報の匿名化や同意取得の確認など、適用される法規制に基づき必要とされるすべての措置を、自らの責任において講じるものとします。

第8条(利用環境)

本サイトで紹介するソースコードやライブラリは、執筆時点で特定のバージョンおよび実行環境(OS、ハードウェア、依存パッケージ等)を前提としています。利用者の環境における動作を保証するものではなく、互換性の問題等に起因するいかなる不利益・損害についても、本サイト運営者は責任を負いません。

第9条(免責事項)

- 本サイト運営者は、利用者が本サイトを利用したこと、または利用できなかったことによって生じる一切の損害(直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、逸失利益、データの消失、プログラムの毀損等を含みますが、これらに限定されません)について、その原因の如何を問わず、一切の法的責任を負わないものとします。

- 本サイトの利用は、学習および研究目的に限定されるものとし、それ以外の目的での利用はご遠慮ください。

- 本サイトの利用に関連して、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、本サイト運営者に一切の迷惑または損害を与えないものとします。

- 本サイト運営者は、いつでも予告なく本サイトの運営を中断、中止、または内容を変更できるものとし、これによって利用者に生じたいかなる損害についても責任を負いません。

第10条(規約の変更)

本サイト運営者は、必要と判断した場合、利用者の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更することができます。変更後の規約は、本サイト上に掲載された時点で効力を生じるものとし、利用者は変更後の規約に拘束されるものとします。

第11条(準拠法および合意管轄)

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サイトの利用および本規約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

For J³, may joy follow you.