臨床現場の「この差は本物か?」という疑問に、客観的な根拠を与えるのが統計検定です。データの特性に合わせて適切な検定手法を選ぶ「考え方の地図」を学びましょう。

データが正規分布に従うと仮定。条件が合えば非常に強力(高検出力)。

ノンパラメトリック (フリーサイズ👕):

分布を仮定せず、順位で比較。外れ値に強く柔軟性が高い。

2. 対立仮説: 証明したい「差はある」という主張。

3. p値で評価: もし差がないとしたら、このデータ(証拠)はどれくらい珍しいか?

→ 確率が非常に低ければ (例: p < 0.05)、「差がない」という仮定の方がおかしいと判断。

・対応のないt検定 / Welch検定

・Mann-Whitney U検定 (ノンパラ版)

・対応のあるt検定 (前後比較)

・Wilcoxon検定 (ノンパラ版)

質的データ (人数):

・カイ二乗検定

・Fisherの正確確率検定 (少数例)

・効果量: 差の臨床的な「大きさ」はどれくらいか? (ボヤか大火事か)

・信頼区間: 推定の「確からしさ」は? (ブレの範囲)

・検出力: そもそも差を見抜ける研究計画か?

これらを総合的に解釈することが重要。

統計検定はじめの一歩:パラメトリック vs ノンパラメトリック、いつどっちを使う?臨床研究のための実践ガイド

「この新しい治療法、本当に従来のものより効果があるのでしょうか?」

「A薬とB薬、どちらが患者さんの満足度が高いんだろう?」

臨床の現場では、こうした「AとBを比べたい」という場面に毎日のように出会いますよね。手元にある患者さんのデータを眺めながら、「うーん、なんとなくA薬を使ったグループの方が、数値が良い気がするな…」と感じることもあるでしょう。

でも、その直感に100%の自信を持てるでしょうか?

「この差って、本当に『薬のおかげ』って断言できるんだろうか?」

「たまたま調子の良い患者さんが、A薬のグループに偏っていただけ、なんてことはないだろうか?」

こうした心の声、一度は感じたことがあるかもしれません。私たちの経験や勘は非常に貴重ですが、それだけを根拠に「こちらの治療法が優れている」と結論づけてしまうのは、少し危ういかもしれません。なぜなら、データには必ず「偶然によるばらつき」が含まれているからです。

日々の臨床判断に、そして新しい知見を世界に発信していく研究において、誰もが納得できる客観的な根拠(エビデンス)を持って判断したい。これこそが、現代医療の根幹をなすエビデンスに基づく医療(EBM)の出発点です。

その「客観的な判断」を強力にサポートしてくれる科学の道具、それこそが統計的仮説検定なのです。

なんだか難しそうな名前が出てきて、少し身構えてしまったでしょうか?大丈夫です。その本質は、驚くほどシンプルです。統計的仮説検定とは、いわばデータの世界の「公正な裁判官」のようなもの。目の前にある「差」が、単なる偶然の産物なのか、それとも統計的に意味のある「本物の差」なのかを、科学的なルールにのっとって冷静にジャッジしてくれる、とても頼りになる存在なんです。

この記事の目的は、複雑な数式を丸暗記することではありません。統計という言葉に苦手意識がある方にも、安心して読み進めていただけるように、それぞれの検定手法が「何をしようとしているのか」という根本的な考え方を、身近なたとえ話を交えながら、一つひとつ丁寧に解きほぐしていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたの目の前にある臨床上の疑問に対して、どの検定手法という名の「道具」を選べばよいのか、その「考え方の地図」がきっと手に入っているはずです。さあ、一緒に統計検定の世界を探検してみましょう。

メインディッシュの前に:検定の2つの大きな「流派」を知ろう

統計的仮説検定という冒険に出る前に、まず知っておきたいのが、この世界には大きく分けて2つの「流派」があるということです。それが、パラメトリック検定とノンパラメトリック検定。なんだか専門用語が出てきましたが、心配はいりません。これを例えるなら、洋服の選び方にそっくりなんです。

パラメトリック検定:美しい”型”に合わせる「既製スーツ」 🤵

こちらは、まるで「既製品のスーツ」です。S, M, Lといった決まった「型(モデル)」が用意されています。

なぜ「パラメトリック」というかというと、分析の対象となる母集団が、特定の母数(パラメーター)によって形作られる確率分布(例えば正規分布)に従う、と仮定するからです。

母数とは、母集団全体の特徴を示す値のことで、例えば母平均 (\(\mu\)) や母分散 (\(\sigma^2\)) がこれにあたります。正規分布という「スーツの型」は、この母平均(グラフの位置)と母分散(グラフの広がり)という「寸法」によって、その具体的な形が定まります。

この検定の強みは、なんといってもその効率の良さ。もし、あなたのデータという「体型」がこのスーツの「型」にぴったりはまれば、ノンパラメトリック検定よりも少ないサンプルサイズで高い検出力を発揮し、差があるかどうかを的確に判断できます。

ただし弱点もあります。もしデータがスーツの型から大きく外れている場合、誤った結論につながる可能性があります。そのため、正規性や等分散性といった前提条件をチェックすることが大切です。

ノンパラメトリック検定:体型を選ばない「オーダーメイド」 👕

一方、こちらは「オーダーメイドの服」や「フリーサイズの服」のようなもの。その名の通り、母集団が特定の母数(パラメーター)によって規定される分布に従う、という厳しい仮定をしない、つまり「ノン・パラメトリック」なアプローチです。

データの実際の値そのものではなく、値の大小関係(順位)という、より本質的な情報に注目します。そのため、正規分布に従わないデータや、極端な外れ値があるデータ、あるいは「満足度」のように順位でしか表せないデータなど、パラメトリック検定が苦手とする、いわば”個性的な体型”のデータも柔軟に扱うことができます。その懐の深さが最大の魅力です。

ただし、どんな状況でも万能というわけではありません。もしデータがパラメトリック検定の仮定をきれいに満たしている場合、ノンパラメトリック検定は少しだけパワーが落ちる(差を見抜く力が弱くなる)ことがあります。

結局のところ、どちらが良い・悪いという話ではないんですね。大切なのは、これから分析しようとするデータの「健康診断」をしっかりして、その特徴に最も合った検定手法という「服」を選んであげることなんです。

考え方のコア:「無罪」を疑う裁判のロジック

では、これらの検定手法は、一体どのようなロジックで「差があるかどうか」を判断しているのでしょうか。その核心部分は、実は刑事裁判のプロセスにとてもよく似ています。

裁判では、まず「被告人は、証拠によって有罪が証明されるまでは、無罪と推定される」という推定無罪の原則がありますよね。統計検定も、これと全く同じ発想でスタートします。

- 容疑者(帰無仮説 \(H_0\)): まず、「2つのグループに差はない(治療効果はない)」という、いわば「無罪」の立場を仮定します。これが統計学でいう帰無仮説(きむかせつ, \(H_0\))です。検定は、この無罪の容疑者を疑うところから始まります。

- 検察官の主張(対立仮説 \(H_1\)): それに対して、「いや、差はあるはずだ!(治療効果はある!)」というのが、私たちがデータを使って証明したい主張です。これが対立仮説(たいりつかせつ, \(H_1\))で、検察官の役割にあたります。

- 証拠(データ): そして、検察官が法廷に提出するのが、私たちが集めた臨床データという「証拠」です。

- 証拠の評価(p値): さて、ここからが本番です。裁判官は、提出された証拠が「もし被告人が本当に無罪だとしたら、どれくらいあり得ないことか?」を評価します。この評価の参考意見となるのがp値です。

p値は、判決文そのものではありません。むしろ、「もし帰無仮説が正しい(本当に差がない)としたら、観測されたデータ(証拠)以上に極端な結果が、偶然によって生じる確率はどれくらいか?」を示す、裁判官へのレポートのようなものです。

この確率(p値)が、社会的な慣習としてよく使われる基準である5%(p < 0.05)のように非常に小さかったとしましょう。すると、私たちはこう考えます。「差がない世界で、こんな珍しいデータが出てくる確率は5%未満なのか…。それなら、そもそも『差がない』という最初の仮定(帰無仮説)の方が、間違っているんじゃないだろうか?」と。こうして、私たちは帰無仮説を棄却し、対立仮説(差がある)を採択するわけです。

ただし、このロジックにはとても大切な注意点があります。p値が小さいことは「有罪確定!」を意味するわけではない、ということです。あくまで「無罪である可能性は極めて低い」と判断したに過ぎません。近年、アメリカ統計協会(ASA)は、p値という一つの指標だけで機械的に「差がある/ない」と白黒つけることの危険性を強く指摘しています (Wasserstein & Lazar, 2016)。なぜなら、統計的に有意な差が、必ずしも臨床現場で意味のある大きな差(効果の大きさ)を保証するわけではないからです。このとても大切な点については、後の章で詳しく掘り下げていきましょう。

パラメトリック検定ファミリー:データが”美しい”ときの正攻法

さて、ここからは「既製品のスーツ」であるパラメトリック検定の世界を詳しく見ていきましょう。パラメトリック検定は、先ほどお話ししたように、データがある特定の確率分布(その代表格が「正規分布」)に従う、という前提のもとで動きます。

なぜ正規分布を仮定すると、そんなにパワフル(検出力が高い)のでしょうか?それは、データがきれいな正規分布に従っているとき、「平均値」と「標準偏差」という、たった2つの数字だけでデータ集団の姿をほぼ完璧に要約できてしまうからです。この強力な要約力のおかげで、少ない情報からでも非常に鋭い推論が可能になる、というわけなんですね。まさに、データが”美しい”ときの正攻法と言えるでしょう。

スーツを着る前の「採寸」:前提条件の丁寧なチェック

ただし、いくら高性能なスーツでも、サイズが合っていなければ意味がありません。パラメトリック検定というスーツを格好良く着こなすには、まずあなたのデータがその「型」に合っているか、以下の「採寸」を丁寧に行う必要があります。

1. 正規性の確認:データは美しい「ベルの形」か?

これは、データが正規分布という左右対称の「ベルの形」に近いかどうかをチェックする工程です。方法としては、統計的な検定と、視覚的な確認を組み合わせるのがプロの作法です。

- 統計的検定: Shapiro-Wilk検定 (Shapiro & Wilk, 1965) やKolmogorov-Smirnov検定などが有名です。これらは「データが正規分布からどの程度ずれているか」をp値で教えてくれます。

- 視覚的な確認: ヒストグラムやQ-Qプロットといったグラフを描き、自分の目で見て「だいたいベルの形になっているか」「データ点がほぼ一直線上に並んでいるか」を確認します。

ここで一つ、とても大切な注意点があります。正規性の検定はサンプルサイズの影響を非常に受けやすいのです。サンプルサイズが大きいと、実用上は全く問題ないような、ごくわずかな分布のズレでも「正規分布ではない(p < 0.05)」という結果が出がちです。逆にサンプルサイズが小さいと、明らかに分布が歪んでいても、検定で異常を検出できないこともあります。ですから、検定のp値だけを鵜呑みにせず、必ずグラフを見て総合的に判断する癖をつけることを強くお勧めします。

2. 等分散性の確認:グループ間の「ばらつき」は揃っているか?

2つのグループを比較する場合、それぞれのデータの「ばらつき具合(分散)」が同じくらいかどうかも重要なチェック項目です。なぜなら、片方のグループはデータがぎゅっと固まっているのに、もう片方は大きく散らばっているような状況で単純に平均値だけを比べると、誤った結論を導くリスクが高まるからです。この等分散性は、Levene検定やBartlett検定といった方法で確認できます。

これらの「採寸」をクリアして初めて、私たちは自信を持ってパラメトリック検定の世界に進むことができます。

個性豊かなt検定ファミリー:状況に応じた使い分け

パラメトリック検定の中でも、特に2群間の平均値を比較する際に活躍するのが「t検定」と呼ばれるファミリーです。彼らにはそれぞれ得意な状況があり、キャラクターも少しずつ違います。

対応のないt検定 (Student’s t-test) : オーソドックスな主人公

- 出番: 新薬群とプラセボ群のように、完全に独立した2つのグループの平均値を比べたいとき。

- 臨床例: 「新開発の降圧薬Aを投与した50人と、プラセボを投与した50人の、治療後の収縮期血圧の平均値を比較したい」

- 検定の「心」: この検定が何を見ているか、その核心を一言でいうと「グループ間の差は、グループ内のばらつきと比べて十分に大きいか?」です。検定で計算される「t値」という指標は、ざっくりとですが、次のような構造をしています。 $$ t値 \approx \frac{\text{(グループAの平均値} – \text{グループBの平均値)}}{\text{両グループに共通のデータのばらつき}} $$ 分子である「平均値の差」が大きく、分母である「データのばらつき」が小さいほど、t値は大きくなります。そして、このt値がある一定の基準を超えると、「これは単なる偶然のばらつきとは考えにくい、意味のある差だ」と判断するわけです。この検定の基礎は、”Student”というペンネームでウィリアム・ゴセットが発表した独創的な論文に遡ります (Student, 1908)。

対応のあるt検定 (Paired t-test) : 変化を見抜く専門家

- 出番: 同じ対象者における「比較前」と「比較後」の平均値を比べたいとき。

- 臨床例: 「ある生活習慣改善プログラムに参加した20人の、参加前と参加3ヶ月後の中性脂肪の値を比較したい」

- 検定の「心」: この検定の非常に賢い点は、まず各個人における「変化量(例:参加後の値 – 参加前の値)」を計算し、「変化量のデータ」という新しい一つのデータセットを擬似的に作ってしまうことにあります。そして、そのたった一つのデータセットに対して、「この変化量の平均値は、0と統計的に有意に異なりますか?」という問いを検証するのです。このアプローチにより、もともと個人が持っている測定値の高さや低さといった「個人差(ノイズ)」をきれいに打ち消すことができ、プログラムによる純粋な変化だけを鋭敏に捉えることが可能になります。

Welchのt検定 : 頼れる現実主義者

- 出番: 独立した2群の平均値を比べたいが、等分散性の仮定が満たされなかったとき。

- 臨床例: 希少疾患の治療薬の効果を、患者数が少ない治療群と、症例対照研究で集めた多数の健常者群とで比較する際など、2群のばらつきが明らかに異なる場合。

- 検定の「心」: 2つのグループのばらつきが大きく異なる状況で、それを無視してStudentのt検定を無理やり使うと、実は大きな問題が起こります。それは、第1種の過誤(本当は差がないのに、誤って「差がある」と結論づけてしまうエラー)の確率が、私たちが設定した5%(有意水準)からズレてしまうという問題です。Welch (1947) によって提案されたこの検定は、それぞれのグループのばらつき具合とサンプルサイズを考慮して、自由度という数値を統計的に巧みに調整することで、この問題をエレガントに解決してくれます。そのため、多くの専門家が指摘するように (Delacre et al., 2017)、どちらのt検定を使うか迷ったら、まずWelchのt検定を検討するのが、現代のデータ分析における安全で賢明なアプローチと言えるでしょう。

ノンパラメトリック検定ファミリー:”型”にはまらない個性派データに

さて、もし丁寧に行った「採寸」の結果、あなたのデータがパラメトリック検定という「既製スーツ」の型にはまらなかったらどうしましょう?例えば、データが正規分布に従わなかったり、サンプルサイズが極端に小さかったり、あるいは誰が見ても明らかな「外れ値」が含まれていたりする場合です。そんなときにこそ輝くのが、「オーダーメイド」や「フリーサイズ」の服にたとえられるノンパラメトリック検定です。

この検定ファミリーは、データの実際の「値」そのものではなく、値の大小関係という、より本質的な情報、すなわち「順位(ランク)」に注目して分析を行います。このアプローチこそが、ノンパラメトリック検定の最大の強みと柔軟性の源泉なのです。

ノンパラの心臓部:「順位(ランク)」に変換する魔法

「順位に変換する」とは、具体的にどういうことでしょうか。一つ、簡単な例を見てみましょう。ここに、新薬群とプラセボ群、それぞれ3人ずつの患者さんの、ある検査値の改善度データがあるとします。

- 新薬群 (A): 10, 15, 100

- プラセボ群 (B): 12, 18, 25

新薬群に「100」という、飛び抜けて改善度が高い患者さん(外れ値)がいますね。このまま平均値を比べると、この一人の患者さんの影響を強く受けすぎてしまいそうです。そこで、ノンパラメトリック検定は、まず両群のデータを一つの大きなグループとして混ぜ合わせ、小さい順にランキングをつけます。

| 値 | グループ | 全体の順位 |

|---|---|---|

| 10 | A (新薬) | 1位 |

| 12 | B (プラセボ) | 2位 |

| 15 | A (新薬) | 3位 |

| 18 | B (プラセボ) | 4位 |

| 25 | B (プラセボ) | 5位 |

| 100 | A (新薬) | 6位 |

見てください。新薬群の「100」という突出した値は、順位の世界では「6位」となり、一つ手前の「25(5位)」との差は、他の隣り合う順位との差と同じ「1」になります。このように、実際の値の大きさをいったん脇に置き、順位に変換することで、外れ値が結果に与える絶大な影響を和らげることができるのです。これが、ノンパラメトリック検定が「頑健(ロバスト)である」と言われる理由です。

個性派データの頼れる相棒たち

この賢い「順位変換」の仕組みを使って、様々な状況に対応する検定手法が存在します。ここでは、t検定ファミリーの頼れる相棒となる2つの代表的な検定を紹介します。

Mann-Whitney U検定 (ウィルコクソン順位和検定) : 独立2群の順位のプロ

- 出番: 対応のないt検定を使いたいが、正規性の仮定が満たされないとき。

- 検定の「心」: この検定のロジックは非常に直感的です。先ほどの例のように、2つのグループのデータを混ぜこぜにして順位をつけます。もし2つのグループに本質的な差がなければ、それぞれのグループのメンバーの順位は、全体にまんべんなく散らばるはずですよね?逆に、もし新薬群のほうが改善度が高い傾向にあれば、新薬群のメンバーは順位の上位に固まるはずです。この検定は、まさしくその「順位の偏り」を評価します。具体的には、片方のグループの「順位の合計点(順位和)」を計算し、その点数が偶然とは考えにくいほど高かったり低かったりするかどうかを統計的に判断するのです。この考え方は、MannとWhitney (1947) によって確立されました。

- 得意なデータ: 正規分布しない量的データ(例:在院日数、抗体価など)だけでなく、満足度(5段階評価)や疼痛スケール(NRS)、ECOG-PSのような、値の間隔が等しいとは限らない順序尺度のデータを比較する際にも、この検定は絶大な威力を発揮します。

Wilcoxon符号付順位検定 : ペアデータの変化の順位を見抜く達人

- 出番: 対応のあるt検定を使いたいが、「変化量」のデータが正規性の仮定を満たさないとき。

- 検定の「心」: 対応のあるt検定が「変化量の平均値」に注目したのに対し、この検定はもう少し凝ったアプローチをとります。まず、各個人の「変化量(差)」を計算するところまでは同じです。次に、その「変化量の絶対値」の大きさで順位をつけます。最後に、その順位を「プラスに変化したグループ」と「マイナスに変化したグループ」に分け、それぞれの順位の合計点を計算します。そして、「プラス側の順位の合計点と、マイナス側の順位の合計点を天秤にかけ、どちらかに大きく傾いていないか?」を評価するのです。これにより、変化の「大きさ(順位)」と「向き(符号)」の両方を巧みに考慮した、非常に洗練された比較が可能になります。この方法は、Frank Wilcoxon (1945) によって考案されました。

- 得意なデータ: 治療前後のVAS(Visual Analogue Scale)スコアの変化や、QOLスコアの変化など、差の分布が正規分布に従うとは限らないペアデータの解析に最適です。

カテゴリーデータを扱う検定:数ではなく「人数」を比べる

これまでは血圧や身長のような「量的データ」の世界を探検してきましたが、臨床現場で扱うデータの多くは「有効/無効」「改善/不変/悪化」「疾患あり/なし」といった、質的データ(カテゴリーデータ)ですよね。こうした、数ではなく「人数」や「件数」を比べる場面で活躍する検定手法を見ていきましょう。

すべての基本:「分割表」でデータを整理する

カテゴリーデータを分析する上での出発点であり、最も重要なのが、データを分割表(クロス集計表)にまとめることです。これは、2つのカテゴリー変数の関係性を一覧するための、シンプルな集計表です。

例えば、「新しい抗がん剤Aは、標準治療Bよりも奏効率が高いか?」を検証したいとしましょう。100人の患者さんをランダムに50人ずつに分け、治療効果を「奏効」「無効」で判定した結果が、以下のようになったとします。

【観測データ】

| 奏効 | 無効 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 薬剤A群 | 30人 | 20人 | 50人 |

| 標準治療B群 | 15人 | 35人 | 50人 |

| 合計 | 45人 | 55人 | 100人 |

この表が、私たちの分析のスタート地点です。薬剤A群の奏効率は60% (30/50)、標準治療B群は30% (15/50) ですから、見た目上は薬剤Aの方が良さそうですよね。でも、この差は本当に「意味のある差」なのでしょうか?それとも、単なる偶然の偏りなのでしょうか?この問いに答えるのが、カイ二乗検定です。

カテゴリーデータ分析の代表選手たち

カイ二乗検定 (χ²検定) : “あるべき姿”とのズレを見る

- 出番: 2つのカテゴリー変数間に、統計的に意味のある関連があるかを見たいとき。

- 検定の「心」: この検定のアイデアは非常にユニークです。それは、「もし、2つの変数に全く関連がなかったとしたら(=帰無仮説)、この分割表はどのような姿になるだろうか?」という架空の表(期待度数表)をまず計算してみる、というものです。そして、私たちが実際に観測したデータ(観測度数)と、その「あるべき理想の姿(期待度数)」との間に、偶然では説明できないほどの大きな”ズレ”があるかどうかを評価するのです。この理論の基礎は、統計学の巨人ロナルド・フィッシャー (Fisher, 1922) によって築かれました。 【期待度数の計算例】

もし薬剤と効果に全く関連がなければ、薬剤A群もB群も、全体の奏効率である45% (45/100) になるはずです。- 薬剤A群の「奏効」の期待人数: 50人 × 45% = 22.5人

- 標準治療B群の「奏効」の期待人数: 50人 × 45% = 22.5人

Fisherの正確確率検定 : 少人数データの”精密検査”

- 出番: カイ二乗検定を使いたいが、分割表の中の期待度数が小さいマスがあるとき。

- 検定の「心」: カイ二乗検定は、サンプルサイズがある程度大きい場合にうまく機能する近似的な計算に基づいています。そのため、Cochran (1952) らの研究で示されているように、期待度数が小さい(伝統的な目安として5未満)マスが一つでもあると、計算結果の信頼性が落ちてしまいます。

そんなときに登場するのが、Fisherの正確確率検定です。この検定は近似計算を一切使わず、与えられた周辺合計値(各行・各列の合計人数)のもとで、観測されたデータよりも極端なパターンの組み合わせが起こる確率を、数学的に直接かつ正確に計算します。そのため、サンプルサイズが小さい場合の「精密検査」として、非常に信頼性の高い方法です。

p値のワナと、賢い付き合い方:効果量と信頼区間という”相棒”

さて、私たちは統計的仮説検定という強力なツールを手に入れましたが、その中心的な指標であるp値の扱いには、少し注意が必要です。p値は、しばしば「統計的に有意な差があるかどうか」を判断する絶対的な基準のように扱われがちですが、実はp値だけを見ていると、物事の全体像を見誤ることがあります。

p値を例えるなら、「火災報知器のベル」のようなものです。ベルが鳴れば(p < 0.05)、『どこかで何か(=偶然ではない差)が起きているぞ!』と教えてくれます。これは非常に重要な情報です。しかし、そのベルの音だけでは、それが「ボヤ」なのか「大火事」なのか、火事の規模(=差の大きさ)までは分かりませんよね。

臨床研究において私たちが本当に知りたいのは、「統計的に有意か」どうかだけでなく、「その差は患者さんにとってどれくらい意味のある大きさなのか?」ということです。大規模な臨床試験で何万人ものデータを集めれば、血圧が平均してたった1mmHg下がっただけでも、p値は0.05を下回るかもしれません。これは統計的には「有意」ですが、臨床的にはほとんど意味のない差かもしれません。これが、いわゆる「p値のワナ」です。

そこで、火災報知器のベル(p値)が鳴ったときに、現場の状況を正しく把握するために駆けつけてくれる2人の頼れる”相棒”を紹介します。それが「効果量」と「信頼区間」です。

相棒① 効果量 (Effect Size) : 火事の”規模”を報告する

効果量とは、その名の通り、観測された効果や差の「大きさ」を示す指標です。p値がサンプルサイズの影響を大きく受けるのに対し、効果量はサンプルの大きさとは独立して、純粋に差の大きさを示します。

- 役割: 火災現場に駆けつけ、「これは半径50cmほどのボヤです」とか「延焼面積は100㎡に及ぶ大火事です!」といったように、火事の規模(差の大きさ)を客観的なものさしで報告してくれます。

- 代表的な指標: t検定であればCohen’s d、カイ二乗検定であればオッズ比やリスク比、クラメールのVなどが効果量にあたります。

相棒② 信頼区間 (Confidence Interval) : 報告の”確からしさ”を伝える

信頼区間は、私たちがサンプルデータから推定した効果(例:平均値の差)が、「もし同じ研究を100回繰り返したら、そのうち95回はこの範囲に収まるだろう」と期待される区間を示します(95%信頼区間の場合)。

- 役割: 火事の規模を報告する際に、「おそらく半径40cmから60cmの間のボヤでしょう」といったように、その報告の「確からしさ」や「推定のブレの範囲」を教えてくれます。

- 解釈のポイント:

- 区間の幅: 区間の幅が狭いほど、推定の精度が高い(報告の信頼性が高い)ことを意味します。

- ゼロ(または1)をまたぐか:

- 差を問題にする場合(例:平均値の差)、信頼区間が0をまたいでいなければ、「効果はプラスかマイナスのどちらかであり、ゼロ(=差がない)とは考えにくい」となり、p値が0.05を下回ることとほぼ同義です。

- 比を問題にする場合(例:オッズ比)、信頼区間が1をまたいでいなければ、「差がない」状態(比=1)とは考えにくいと解釈できます。

p値・効果量・サンプルサイズの三角関係

p値は、単独で存在するのではなく、「効果量」と「サンプルサイズ」との三角関係の中で決まります。以下のイメージ図を見てみてください。

この図の解説

この図は、p値がいかに「効果量」と「サンプルサイズ」の組み合わせによって生まれるかを示しています。

- A vs B: AとBは、p値は同じ「0.01」で、どちらも統計的には「有意」です。しかし、その中身は全く異なります。Aは効果量が大きい(大火事)ため、比較的小さなサンプルサイズでも有意差が検出できています。一方、Bは効果量そのものは小さい(ボヤ)ですが、膨大なサンプルサイズ(高性能な監視カメラを大量に設置したようなもの)によって、そのわずかな差を統計的に検出できたケースです。臨床的にはAの方がはるかに重要かもしれません。

- A vs C: AとCは、どちらも効果量は大きい(大火事)です。しかし、Cはサンプルサイズが小さすぎたために、p値が0.20となり「有意差なし」と結論づけられてしまいました。これは、火事は大きいのに消防士が足りず、ベルを鳴らすに至らなかったような状況です。

このように、p値だけに頼って「有意差あり/なし」と白黒つけるのではなく、p値で「何か」が起きていることを察知し、効果量で「その大きさ」を、信頼区間で「その確からしさ」を評価する。この三位一体の視点こそが、統計結果を正しく、そして深く解釈するための鍵なのです。

忘れてはいけない名脇役:「検出力」と研究の”計画力”

さて、統計検定の旅もいよいよ大詰めです。最後に、これまでの話とは少し毛色が異なりますが、質の高い研究を行う上で絶対に欠かせない、まさに「縁の下の力持ち」的な概念を紹介します。それが「検出力(Power)」と、それに基づいたサンプルサイズ設計です。

検出力とは?:研究という名の”魚群探知機”の性能

これまでの検定手法は、いわば「釣った魚(データ)が大きいかどうかを判定する道具」でした。しかし、そもそもその魚を釣り上げるための”魚群探知機”の性能が低かったらどうでしょう?海にたくさんの魚がいる(=本当に治療効果がある)のに、探知機がそれを映し出してくれなければ、釣り竿を垂らすことすらできず、「この海には魚はいない」と間違った結論を下してしまうかもしれません。

この”魚群探知機の性能”こそが、統計学でいう検出力(Power)です。

検出力 (Power) とは、「本当に差があるときに、それを正しく『差がある』と統計的に有意な結果として見抜ける確率」のことです。

検出力が低い研究は、性能の悪い魚群探知機で漁に出るようなもの。せっかく価値のある効果(魚群)が存在していても、それを見逃してしまう可能性が高まります。この「本当は差があるのに、差がないと結論づけてしまう間違い」を、統計学では第2種の過誤(βエラー)と呼びます。検出力は、このβと Power = 1 – β という関係にあります。一般的に、質の高い臨床研究では、検出力を80%以上に設定することが推奨されています。これは、「もし本当に効果があるなら、10回研究をすれば8回はそれを見つけ出せる」という性能を意味します。

魚群探知機の性能を決める3つの要素

では、この検出力(魚群探知機の性能)は何によって決まるのでしょうか?主に3つの要素が関係しています。

- 効果量(魚の群れの大きさ): 当然ですが、巨大なクジラの群れ(大きな効果量)は、どんな探知機でも簡単に見つけられます。逆に、小さなイワシの群れ(小さな効果量)を見つけるには、高性能な探知機が必要です。見つけたい差が小さいほど、高い検出力が必要になります。

- サンプルサイズ(探査にかける時間や人数): 探査時間を長くしたり、多くの船で探したりすれば(大きなサンプルサイズ)、小さな魚群でも見つけられる可能性は高まりますよね。サンプルサイズは、検出力を高める最も直接的な手段です。

- 有意水準 α(探知機の感度設定): これは「p < 0.05」で使われる基準値のことです。探知機の感度を上げすぎる(例:α=0.10にする)と、魚群だけでなく、ただの岩やノイズまで「魚群アリ!」と誤反応しやすくなります(第1種の過誤)。逆に感度を下げすぎる(例:α=0.01にする)と、本物の魚群にも反応しにくくなり、検出力は下がります。α=0.05という設定は、この2つのエラーのバランスを取った、慣習的な設定なのです。

航海の前に:「検出力分析」で航路を決める

ここまでの話で最も重要なメッセージは、検出力は研究が終わった後に評価するものではなく、研究を始める前に計画するものだということです。

研究という航海に出る前に、まず私たちは以下のような計画を立てる必要があります。

「私たちは、これくらいの効果量(例:血圧を5mmHg下げる効果)を、有意水準5%で、80%の検出力をもって見つけ出したい。そのためには、一体何人の患者さん(サンプルサイズ)が必要だろうか?」

この問いに答えるための計算が、検出力分析(Power Analysis)またはサンプルサイズ設計です。事前にこの計算をしっかりと行うことで、私たちは無駄に多すぎる患者さんを危険に晒すことなく、かといって少なすぎて結論が出せないという悲劇も避け、倫理的かつ効率的に意味のある結論を導くことができるのです。著名な統計学者であるJacob Cohen (1988) は、この検出力の概念を研究計画に取り入れることの重要性を説き、その後の研究デザインに大きな影響を与えました。

検出力分析は、研究の成否を左右する羅針盤です。どんなに優れた検定手法を使っても、そもそも検出力が不足したデータでは、「差がなかった」という結論の信頼性は大きく揺らいでしまうのです。

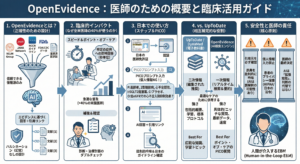

まとめ:あなたの「問い」に合う検定は?実践・意思決定フローチャート

さて、たくさんの検定手法という名の「道具」を見てきました。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます!旅の最後に、あなたの臨床現場での具体的な「問い(リサーチクエスチョン)」に、どの道具を使えばよいのかが一目でわかる、実践的な意思決定フローチャートを贈ります。これまでの内容を凝縮した、いわば冒険の地図です。

このフローチャートを使えば、自分のデータの種類や目的に合わせて、適切な検定手法へとたどり着くことができます。

統計検定・選択フローチャート

フローチャートの使い方ガイド

この地図を最大限に活用するために、各ステップでの質問の意味を少し補足しますね。

- STEP 1: 変数の種類は?

まず、あなたが比べたいものが「数値」で測れる量的変数か、「分類」で示される質的変数かを見極めます。これが最も大きな分かれ道です。 - STEP 2: グループの数は?

量的変数の比較では、比べたいグループが2つ(例:A薬 vs B薬)なのか、3つ以上(例:A薬 vs B薬 vs プラセボ)なのかで使う手法が変わります。この記事では主に2グループ比較を扱いましたが、3グループ以上の場合は分散分析(ANOVA)などの手法に繋がっていきます。 - STEP B1 & A3: データの状況を確認

質的データの場合は、期待度数という「サンプルサイズの小ささ」の指標をチェックします。

量的データの場合は、2つのグループが対応しているか(同じ人の前後比較か、全く別々の人たちか)を確認します。これがパラメトリックとノンパラメトリックの各検定ペア(対応のあるt検定とWilcoxon、対応のないt検定とMann-Whitney U)のどちらに進むかを決めます。 - STEP A4, A5, A6: パラメトリック検定の「採寸」

量的データでパラメトリック検定(t検定ファミリー)に進む場合は、最後の関門として「正規性」と「等分散性」という2つの前提条件をチェックします。この結果によって、最終的にどのt検定という名の「スーツ」が最適かが決まります。

旅の終わりに:地図はあくまで道具

このフローチャートは、適切な統計検定を選ぶための強力な羅針盤です。しかし、忘れてはならないのは、統計はあくまで私たちの臨床的な思考を助けるための道具であるということです。

p値という一つの数字に一喜一憂するのではなく、その差が持つ臨床的な意味(効果量)はどれくらいか、その推定の確からしさ(信頼区間)はどの程度か、そしてそもそもその研究は十分な検出力を持って計画されたのか。そうした多角的な視点を持ってデータと向き合うことこそが、統計結果を真に価値ある知見へと昇華させる鍵となります。

このコースで手に入れた「考え方の地図」を片手に、ぜひ明日からの臨床や研究という新たな冒険を楽しんでください!

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。健康に関するご懸念やご相談は、必ず専門の医療機関にご相談ください。

参考文献

- Cochran, W. G. (1952). The χ² test of goodness of fit. The Annals of Mathematical Statistics, 23(3), 315-345.

- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

- Delacre, M., Lakens, D., & Leys, C. (2017). Why Psychologists Should by Default Use Welch’s t-test Instead of Student’s t-test. International Review of Social Psychology, 30(1), 92–101.

- Fisher, R. A. (1922). On the interpretation of χ² from contingency tables, and the calculation of P. Journal of the Royal Statistical Society, 85(1), 87-94.

- Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. The annals of mathematical statistics, 18(1), 50-60.

- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591-611.

- Student. (1908). The probable error of a mean. Biometrika, 6(1), 1-25.

- Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. The American Statistician, 70(2), 129-133.

- Welch, B. L. (1947). The generalization of ‘Student’s’ problem when several different population variances are involved. Biometrika, 34(1/2), 28–35.

- Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. Biometrics bulletin, 1(6), 80-83.

ご利用規約(免責事項)

当サイト(以下「本サイト」といいます)をご利用になる前に、本ご利用規約(以下「本規約」といいます)をよくお読みください。本サイトを利用された時点で、利用者は本規約の全ての条項に同意したものとみなします。

第1条(目的と情報の性質)

- 本サイトは、医療分野におけるAI技術に関する一般的な情報提供および技術的な学習機会の提供を唯一の目的とします。

- 本サイトで提供されるすべてのコンテンツ(文章、図表、コード、データセットの紹介等を含みますが、これらに限定されません)は、一般的な学習参考用であり、いかなる場合も医学的な助言、診断、治療、またはこれらに準ずる行為(以下「医行為等」といいます)を提供するものではありません。

- 本サイトのコンテンツは、特定の製品、技術、または治療法の有効性、安全性を保証、推奨、または広告・販売促進するものではありません。紹介する技術には研究開発段階のものが含まれており、その臨床応用には、さらなる研究と国内外の規制当局による正式な承認が別途必要です。

- 本サイトは、情報提供を目的としたものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。健康に関するご懸念やご相談は、必ず専門の医療機関にご相談ください。

第2条(法令等の遵守)

利用者は、本サイトの利用にあたり、医師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)、個人情報の保護に関する法律、医療法、医療広告ガイドライン、その他関連する国内外の全ての法令、条例、規則、および各省庁・学会等が定める最新のガイドライン等を、自らの責任において遵守するものとします。これらの適用判断についても、利用者が自ら関係各所に確認するものとし、本サイトは一切の責任を負いません。

第3条(医療行為における責任)

- 本サイトで紹介するAI技術・手法は、あくまで研究段階の技術的解説であり、実際の臨床現場での診断・治療を代替、補助、または推奨するものでは一切ありません。

- 医行為等に関する最終的な判断、決定、およびそれに伴う一切の責任は、必ず法律上その資格を認められた医療専門家(医師、歯科医師等)が負うものとします。AIによる出力を、資格を有する専門家による独立した検証および判断を経ずに利用することを固く禁じます。

- 本サイトの情報に基づくいかなる行為によって利用者または第三者に損害が生じた場合も、本サイト運営者は一切の責任を負いません。実際の臨床判断に際しては、必ず担当の医療専門家にご相談ください。本サイトの利用によって、利用者と本サイト運営者の間に、医師と患者の関係、またはその他いかなる専門的な関係も成立するものではありません。

第4条(情報の正確性・完全性・有用性)

- 本サイトは、掲載する情報(数値、事例、ソースコード、ライブラリのバージョン等)の正確性、完全性、網羅性、有用性、特定目的への適合性、その他一切の事項について、何ら保証するものではありません。

- 掲載情報は執筆時点のものであり、予告なく変更または削除されることがあります。また、技術の進展、ライブラリの更新等により、情報は古くなる可能性があります。利用者は、必ず自身で公式ドキュメント等の最新情報を確認し、自らの責任で情報を利用するものとします。

第5条(AI生成コンテンツに関する注意事項)

本サイトのコンテンツには、AIによる提案を基に作成された部分が含まれる場合がありますが、公開にあたっては人間による監修・編集を経ています。利用者が生成AI等を用いる際は、ハルシネーション(事実に基づかない情報の生成)やバイアスのリスクが内在することを十分に理解し、その出力を鵜呑みにすることなく、必ず専門家による検証を行うものとします。

第6条(知的財産権)

- 本サイトを構成するすべてのコンテンツに関する著作権、商標権、その他一切の知的財産権は、本サイト運営者または正当な権利を有する第三者に帰属します。

- 本サイトのコンテンツを引用、転載、複製、改変、その他の二次利用を行う場合は、著作権法その他関連法規を遵守し、必ず出典を明記するとともに、権利者の許諾を得るなど、適切な手続きを自らの責任で行うものとします。

第7条(プライバシー・倫理)

本サイトで紹介または言及されるデータセット等を利用する場合、利用者は当該データセットに付随するライセンス条件および研究倫理指針を厳格に遵守し、個人情報の匿名化や同意取得の確認など、適用される法規制に基づき必要とされるすべての措置を、自らの責任において講じるものとします。

第8条(利用環境)

本サイトで紹介するソースコードやライブラリは、執筆時点で特定のバージョンおよび実行環境(OS、ハードウェア、依存パッケージ等)を前提としています。利用者の環境における動作を保証するものではなく、互換性の問題等に起因するいかなる不利益・損害についても、本サイト運営者は責任を負いません。

第9条(免責事項)

- 本サイト運営者は、利用者が本サイトを利用したこと、または利用できなかったことによって生じる一切の損害(直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、逸失利益、データの消失、プログラムの毀損等を含みますが、これらに限定されません)について、その原因の如何を問わず、一切の法的責任を負わないものとします。

- 本サイトの利用は、学習および研究目的に限定されるものとし、それ以外の目的での利用はご遠慮ください。

- 本サイトの利用に関連して、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、本サイト運営者に一切の迷惑または損害を与えないものとします。

- 本サイト運営者は、いつでも予告なく本サイトの運営を中断、中止、または内容を変更できるものとし、これによって利用者に生じたいかなる損害についても責任を負いません。

第10条(規約の変更)

本サイト運営者は、必要と判断した場合、利用者の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更することができます。変更後の規約は、本サイト上に掲載された時点で効力を生じるものとし、利用者は変更後の規約に拘束されるものとします。

第11条(準拠法および合意管轄)

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サイトの利用および本規約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

For J³, may joy follow you.