データから「特定の矢印」を検証する因果推論から一歩進み、因果関係の「地図そのもの」を描き出す「因果発見」のアプローチと、その主要な手法を概観します。

因果推論は、仮定した地図 (A→B) の「矢印の強さ」を霧 (交絡) の中で検証します。

因果発見は、データだけを頼りに、その「因果の地図そのもの」をゼロから探索・作成します。

この逆算を可能にするため、2つの仮定を置きます。

1. マルコフ条件:

地図の構造 → データの独立性

2. 忠実性:

データの独立性 → 地図の構造(偶然の打ち消しは無い)

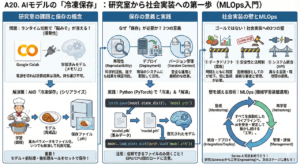

1. 構造学習 (探索):

PC法 (制約)、スコア法 (探索)、LiNGAM (関数型) などで地図全体を描きます。

2. 特定リンクの検証:

メンデルランダム化 (MR) で、遺伝子を操作変数に使い、特定の矢印 (X→Y) を検証します。

医療現場では、「AとBに関連がある」という相関関係の報告だけでは、次のアクションに繋げにくい場面が多々あります。私たちは「この治療法(A)が、本当に予後(B)を改善する原因なのか?」、あるいは「この遺伝子変異(C)が、あの疾患(D)を引き起こしているのか?」——。その「因果の矢印」の向きと強さが知りたいわけです。

しかし、前回までの学習(C27:操作変数法, C28:Double MLなど)で見てきたように、現実の医療データには「交絡」という厄介な霧がかかっています。AとBが両方とも、見えない要因C(例えば患者の生活習慣や社会的背景)によって引き起こされている「見かけ上の関係」かもしれません。

これまでのアプローチ(C22~C28)は、非常に強力でしたが、ある共通点がありました。

それは、私たちが「A→B」という特定の矢印の存在をあらかじめ仮定(あるいは疑って)、その強さ(因果効果)を霧の中からどうにかして正確に推定する、という作業に焦点を当てていた点です。

これは例えるなら、交通地図をすでに見ながら、「A地点からB地点への道は、本当に開通しているか? 交通量はどれくらいか?」を検証する作業に似ています。

では、もし手元に地図そのものがなかったらどうでしょう?

「どの変数がどの変数に影響を与えているのか」——その因果関係の地図(グラフ構造)そのものを、手元の観測データだけからゼロベースで描き出すことはできないでしょうか?

これが、今回私たちが探求する「因果発見(Causal Discovery)」という、非常に野心的で、AI/統計学の中でも特にエキサイティングな分野のアプローチです。Causal Discoveryは、特定の効果を「検証」するのではなく、未知のメカニズムを「探索」するための羅針盤と言えるかもしれません。

地図を描くための「2つの約束事」

データという「結果」だけを見て、その裏にある「原因(因果の地図)」を逆算する——。これは、まるで探偵小説のように聞こえますが、統計学とAIの世界で真剣に取り組まれている「因果発見」の核心です。

私たちが観測できるのは、あくまで「事件の結果(=データの相関や独立性)」です。そこから「真の犯人や動機(=因果の矢印)」を特定し、地図を描き出すわけです。

この非常に困難な逆算を可能にするために、私たちは観測データの世界と、目に見えない因果グラフの世界を繋ぐ「橋渡し」となるルールを必要とします。そのために、この分野では2つの強力な「仮定(ルール)」を置くのが一般的です。

それが、「因果的マルコフ条件」と「忠実性(Faithfulness)」です。

1. 因果的マルコフ条件 (Causal Markov Condition)

これは、私たちが探している「目に見えない因果の地図」と、私たちが持っている「観測データ」を結びつける、第一の「橋渡し」ルールです。

もし私たちが「真の因果地図(グラフ)を知っていれば、その地図の構造から、データ上でどの変数が独立になるかを予測できる」というルール、と言い換えられます。

- 比喩: 「親の言うことだけ聞けばいい」ルール

解説:

ある変数(例:あなたの健康状態)は、その直接の原因(DAG上の「親」)の値さえ決まってしまえば、それ以外の(「祖先」や「親戚」のような)間接的な変数とは統計的に無関係(独立)になる、という考え方です。

例えるなら、ある変数の「親」が、その変数の過去(祖先)からの情報をすべて取りまとめてくれる「情報の中継点」だということです。親の情報さえ見ていれば、それより昔の祖先の情報を見る必要がなくなる、というイメージです。

例:

古典的な例として、「ストレス(祖先)」が「喫煙(親)」を引き起こし、「喫煙(親)」が「肺がん(子)」を引き起こすという、以下のような因果の地図(DAG)を考えてみましょう。

ルールの適用:

因果的マルコフ条件が主張するのは、もし私たちが「喫煙の有無」(親)のデータで患者をグループ分け(層別化)すれば、そのグループ内では「ストレス」(祖先)と「肺がん」(子)の間に統計的な関連性は見えなくなる、というものです。

- 喫煙者グループ(喫煙=Yes)の中だけ見ると、ストレスと肺がん発生率は無関係。

- 非喫煙者グループ(喫煙=No)の中だけ見ても、ストレスと肺がん発生率は無関係。

なぜか?

それは、「ストレス」が「肺がん」に与える影響の道筋(パス)は、すべて「喫煙」という変数を経由しているからです。その「経由地点」である親の値を固定する(=喫煙者/非喫煙者で分けて見る)と、その道筋が「統計的にブロックされる」からです。これを「条件付き独立」と呼びます。

専門的には:

この条件は「ある変数は、その因果グラフにおける親(直接の原因)を与えられれば、その親以外の非子孫(祖先や無関係な変数)と条件付き独立になる」と定式化されます (Pearl, 2009)。これが、因果グラフ(DAG)と確率分布を結びつける根本的な仮定となります。

2. 忠実性 (Faithfulness)

これは、先ほどのマルコフ条件とは「逆向き」の信頼を置くための、第二の「橋渡し」ルールです。

マルコフ条件が「地図(原因)→データ(結果)」のルールだったのに対し、忠実性は「データ(結果)→地図(原因)」への逆算を許可するためのルールです。

具体的には、「もしデータ上で独立な関係が見つかったなら、それは因果地図上で道筋がない(あるいはブロックされている)からだ」と結論づけるための、非常に強力な(そして時には都合の良い)仮定です (Spirtes et al., 2000)。

- 比喩: 「偶然の一致は(ほぼ)ない」ルール

解説:

もしデータ上で\(A\)と\(B\)が独立(無関係)に見えるなら、それは「因果の地図上で\(A\)と\(B\)を繋ぐ開いた経路(道)が、本当にないからだ」と考えます。つまり、「データは(基本的には)嘘をつかない」と信じることにするわけです。

なぜこの仮定が必要か?

この仮定がないと、因果発見の探偵は、ある「悪魔の証明」につきまとわれることになります。それが、「偶然の打ち消し(Cancellation)」という可能性です。

例:

例えば、「ある新薬(\(A\))」が、体内で2つの異なる経路で作用するとします。

- 経路1: 直接的には心機能を改善する(+5の効果)

- 経路2: 未知の副作用(\(B\))を引き起こし、その副作用(\(B\))が心機能に悪影響を及ぼす(-5の効果)

この因果の地図は、以下のようになります。

問題点:

この場合、地図の上では新薬(\(A\))は心機能(\(Y\))の明確な原因(矢印が2本も向かっている!)です。しかし、観測データ上ではどうでしょう?

+5の効果と-5の効果が偶然にもピッタリ打ち消し合って、トータルの効果は「±0」に見えてしまいます。結果、データ上では「新薬(\(A\))と心機能(\(Y\))は無関係(独立)だ」という、因果構造とは全く異なる(誤った)結論が得られてしまうかもしれません。

ルールの適用:

この「打ち消し」の可能性を考え始めると、データから何も言えなくなってしまいます。そこで登場するのが「忠実性(Faithfulness)」の仮定です。

これは、「そんな都合の良い、完璧な打ち消し合いが起きる確率はゼロ(あるいは、極めて稀な例外)だ」と宣言するルールです。

つまり:

もしデータ上で「\(A\)と\(Y\)が独立」という結果が出たならば、それは「+5と-5で打ち消しが起きたから」ではなく、「本当に\(A\)から\(Y\)への因果の道筋がない(あるいは交絡などでブロックされている)からだ」と信頼して良い、というお墨付きを与えるのが忠実性の役割です。

この仮定を受け入れることで初めて、私たちは「データ上での独立性」を手がかりに、「地図上での線の削除」という、因果発見のパズルを解く作業を始めることができるのです。

両輪が揃って、初めてパズルが解ける

この「因果的マルコフ条件」と「忠実性」は、まさに表裏一体。因果発見のパズルを解くための両輪なんです。

この2つの関係を、翻訳機に例えてみると分かりやすいかもしれません。

- マルコフ条件(地図 → データ翻訳):

これは「因果の地図(DAG)」という設計図をインプットすると、「観測データ上で見られるはずの独立性のリスト」をアウトプット(翻訳)するルールです。「もしこの地図が真実なら、データはこうなるはずだ」と予測します。 - 忠実性(データ → 地図翻訳):

これは逆の翻訳機です。「観測データ上で見つかった独立性のリスト」をインプットすると、「その独立性を生み出す(であろう)因果の地図の構造」をアウトプット(逆翻訳)することを許可するルールです。「データがこうなっているなら、地図はこうなっているに違いない」と推論します。

見ての通り、この「忠実性」という逆翻訳のルールは、非常に強力であると同時に、とても「楽観的」な仮定でもあります。(先ほどの「偶然の打ち消し」のような例外は起きない、と信じるわけですから)。

因果発見のアルゴリズム(例えばこの後に出てくるPCアルゴリズム)は、この2つの翻訳機を両方とも信じ、フル稼働させることで動いています。

この2つの強力な(そして、時には強すぎる)仮定を両方とも受け入れることで初めて、私たちは「データの相関や独立性」というヒントだけを頼りに、裏にある「因果の地図」を逆算するパズルに挑戦できるわけです。

アプローチ1:地図の構造全体を学習する

では、どうやって「因果の地図」を描き出すのでしょうか? C22からC28で学んだ「特定の矢印(\(A \rightarrow B\))の強さを測る」アプローチとは異なり、ここでの目標は「地図の構造そのもの」をデータから探索(Discover)することです。

主要なアプローチは、大きく3つの系統に分けられます。それぞれ、探偵、裁判官、専門技術者、といった異なる役割に例えることができます。これらのアプローチの全体像については、(Glymour et al. 2019) のような優れたレビュー論文も非常に参考になります。

まずは、3つのアプローチの全体像を掴みましょう。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

制約ベース法 (例:PCアルゴリズム)

- 比喩: 消去法で関係者を絞り込む「探偵」

このアプローチは、私たちが先ほど確認した「2つの約束事」(マルコフ条件と忠実性)を、最も直接的に、そして直感的に利用する方法です。

アプローチの考え方:

まさに探偵の捜査です。探偵は「全員が容疑者だ」というリストから、アリバイが証明された人物を一人ずつ消していく作業に似ています。

- 全員を容疑者リストに(Start with a complete graph):

まず、最悪のケースを想定します。それは「すべての変数が、他のすべての変数と繋がっている」という、線だらけの「完全な地図」です。探偵のリストでは「全員が容疑者」という状態です。 - アリバイ(独立性)の総当たりチェック:

ここが捜査の核心です。私たちはデータ(証拠)を使って、統計的な独立性テスト(アリバイ確認)を総当たりで行います。- 「\(A\)と\(B\)は(無条件で)独立か?」

(=AとBには、アリバイがあるか?) - 「\(A\)と\(B\)は、\(C\)の情報を加味した上で(\(C\)で条件づけて)独立か?」

(=容疑者Cに証言させたら、AとBのアリバイは成立するか?) - 「\(A\)と\(B\)は、\(C\)と\(D\)の情報を加味した上で独立か?」

(=CとD、二人の証言を合わせると、AとBのアリバイは成立するか?)…

- 「\(A\)と\(B\)は(無条件で)独立か?」

- 容疑者の消去(Edge Removal):

もし統計テストの結果、「\(A\)と\(B\)は独立だ」(アリバイ成立)と判定されたら、どうでしょう?

ここで第二の約束事「忠実性(Faithfulness)」(=偶然の一致はない)を信じます。つまり、「このアリバイ(独立)は本物であり、偶然の打ち消し合いで独立に見えているわけではない」と判断します。

その結果、「\(A\)と\(B\)の間には直接の因果関係(線)はない」と結論づけ、地図からその線(エッジ)を削除します。 - 矢印の向きを特定(Edge Orientation):

この消去作業を繰り返すと、最後には「本当に怪しい関係」だけが線として残った「骨格(スケルトン)」が出来上がります。

しかし、これではまだ「\(A-B\)」なのか「\(A \rightarrow B\)」なのか「\(A \leftarrow B\)」なのか、矢印の向きが分かりません。

ここで探偵は「決定的な証拠(Smoking Gun)」を探します。その一つが、C22で学んだ「衝突(Collider)」または「v-structure」と呼ばれるパターンです。探偵がもし、「\(A\)と\(B\)は(それだけでは)独立だが、\(C\)で条件づけると(Cの証言を聞くと)急に関連しだす」という奇妙なパターン(条件付き独立の「逆」)を発見したとします。このパターンは、因果の地図上、矢印が「\(A \rightarrow C \leftarrow B\)」という形で\(C\)に衝突している場合にしか(忠実性の仮定のもとでは)発生しません。

この「衝突」を発見すると、矢印の向きが「\(A \rightarrow C\)」かつ「\(B \rightarrow C\)」であると確定できます。このルールを連鎖的に使い、地図上の他の矢印の向きも特定していきます。

特徴と課題:

この方法は、理論が直感的で分かりやすいのが最大の特徴です。代表的な手法であるPCアルゴリズム(その名の由来は開発者である Peter Spirtes と Clark Glymour の頭文字から来ています)は、このアプローチの代名詞的存在です (Spirtes et al., 2000)。

ただし、このアプローチは大きな落とし穴も抱えています。それは、捜査の生命線である「アリバイ確認=独立性テスト」の精度が、十分なサンプルサイズ(\(N\))と統計的検出力に完全に依存することです。

医療研究(特に希少疾患や特定のコホート)のように、サンプルサイズ(\(N\))が小さい場合、どうなるでしょう?

「本当は弱い関連があるのに、証拠(データ)が不十分なために、偶然独立に見えてしまう」リスクが高まります。探偵が「証拠不十分」でアリバイを認めてしまい、真犯人(真の因果関係)を見逃してしまうのです。これにより、誤った線が地図から削除され、間違った因果構造が導かれる可能性があります。

スコアベース法

- 比喩: 最も「ありそうな」シナリオを選ぶ「裁判官」または「審査員」

これは、制約ベース法(探偵)とは全く異なる発想のアプローチです。

アプローチの考え方:

探偵のように「独立性テスト」を繰り返して線を消していくのではなく、「地図(シナリオ)の候補」をいくつも作り、その中で最も優れたシナリオに「最優秀賞」を与える方法です。

審査員(アルゴリズム)は、以下のようなプロセスで「ベストな地図」を選び出します。

- シナリオ(地図)の候補を作成:

まず、考えられる因果の地図(グラフ)の「候補」をいくつか用意します。(例:地図1「\(A \rightarrow B \rightarrow C\)」、地図2「\(A \leftarrow B \rightarrow C\)」、地図3「\(A \rightarrow C \leftarrow B\)」…) - シナリオの「良さ」を採点:

それぞれの候補地図が、手元の観測データをどれだけ「うまく説明できるか」を、単一のスコア(点数)で評価します。 - 最高のシナリオを選ぶ:

最も高いスコアを獲得した地図を、最も「ありそう」な因果の地図として採用します。

「スコア」とは?

この「スコア」は、単に「データへの当てはまりが良い」だけではいけません。それだけだと、全変数を線で結んだ最も複雑な地図が常に勝ってしまいます。

ここで使われるスコアは、「オッカムの剃刀(カミソリ)」の原則に基づいています。「(説明力が同じなら)より単純なモデルを好む」という考え方です。

この「スコア」には、統計学でおなじみのBIC(ベイズ情報量基準)などが使われます (Chickering, 2002)。BICは、C24の回帰分析でも触れましたが、まさに以下の2つをバランスさせる指標でした。

- モデルの当てはまりの良さ(尤度): その地図(モデル)が、手元のデータをどれだけうまく説明できるか?

- モデルの単純さ(罰則項): その地図は、どれだけ矢印が少なく、単純か?

つまり、スコアベース法は、「手元のデータを(そこそこに)うまく説明でき、かつ、不必要に複雑ではない(矢印が多すぎない)ベストな地図」を探そうとします。

特徴と課題:

この方法の最大の課題は、候補となる地図の数が天文学的に多いことです。変数がたった10個あるだけでも、考えられる地図(DAG)の組み合わせは莫大な数になります。すべての候補を採点するのは現実的ではありません。

これは「探索空間が広すぎる」という問題です。

そのため、実際には「Greedy Equivalence Search (GES)」のような、賢い「探索戦略(ヒューリスティック・サーチ)」が使われます。

これは、山登りに例えられます。

- まず「矢印が1本もない」単純な地図(山の麓)からスタートし、

- そこから「矢印を1本加える・削除する・反転する」という一歩の移動で、最もスコア(標高)が上がる方向へ、欲張りに(Greedyに)登っていきます。

- そして、どの方向に一歩動いてもスコアが上がらなくなる「山頂(局所最適解)」にたどり着いたら、そこを「ベストな地図」の候補として採用する、というアルゴリズムです。

このようにして、天文学的な数の候補をすべて調べることなく、効率よく「良さそうな地図」にたどり着こうとします。

関数型因果モデル (例:LiNGAM)

- 比喩: データの「歪み(非対称性)」に注目する「音響鑑識の専門家」

これは、前述の「独立性テスト(探偵)」や「スコア(裁判官)」とは全く異なる、非常にユニークで強力なアプローチです。

制約ベース法やスコアベース法では、データだけ見ても「\(A \rightarrow B\)」なのか「\(A \leftarrow B\)」なのか区別できず、「\(A-B\)」(向きは不明)という「マルコフ同値類」と呼ばれるグループ分けまでしか特定できないことがよくあります。

関数型因果モデルの野心は、この「向きの曖昧さ」を、ある仮定のもとで解決しようとすることにあります。

アプローチの考え方:

このアプローチの核心は、「データ分布の『形』そのものが、因果の向きを教えてくれる」という、一見すると驚くべき事実にあります。

私たちが考えるべきモデルは2つです。

- モデル1: \(X \rightarrow Y\) (つまり、\(Y = aX + E_Y\))

- モデル2: \(Y \rightarrow X\) (つまり、\(X = bY + E_X\))

どちらが「真」のモデルでしょうか? LiNGAMは、「真のモデルであれば、原因となる変数(例: \(X\))と、ノイズ(\(E_Y\))は独立になるはずだ」と考えます。

問題は、多くの古典的な統計手法が前提としていた「正規分布(ガウス分布)」の世界では、この判別ができないことです。

ところが、LiNGAM (Linear Non-Gaussian Acyclic Model) は、その逆をいきます。もし、変数間の関係に以下の3つの(かなり強い)仮定を置けるなら、話は別です。

- 線形性 (Linear): 関係は「\(Y = aX + E\)」のような一次関数である。

- 非ガウス性 (Non-Gaussian): 「原因」となる変数、あるいは「ノイズ(誤差 \(E\))」の分布が、正規分布(綺麗な釣鐘型)ではない。

- 非巡回性 (Acyclic): \(A \rightarrow B \rightarrow A\) のようなループがない(これはDAGの基本です)。

この3つの条件、特に「非ガウス性」が満たされるなら、データの分布の「非対称性(歪み)」を解析するだけで、因果の向き(モデル1かモデル2か)が数学的に一意に決まってしまうのです (Shimizu et al., 2006)。

なぜ非ガウス性(Non-Gaussian)が鍵なのか?

これを「音響鑑識の専門家」の比喩で考えてみましょう。専門家が、2つの音が混ざった録音テープを解析し、どちらの音が先に鳴ったか(原因か)を突き止めようとしています。

- ガウス分布(正規分布)の場合:

正規分布は、統計学の世界では「非常に扱いやすい」反面、「個性のない」分布とも言えます。これは「ホワイトノイズ(サーッという雑音)」に似ています。

もし原因(\(X\))がホワイトノイズで、それに別のホワイトノイズ(\(E\))を足し合わせても、結果(\(Y\))はまた別のホワイトノイズにしかなりません(これは中心極限定理の帰結とも関連します)。すべてが滑らかな「サーッ」という音になってしまい、どちらが先に鳴った音(原因)なのか、情報が完全に失われてしまいます。 - 非ガウス分布の場合:

一方、非ガウス分布は「個性的な形」を持つ分布です。例えば、「人の声(片方に裾が長い分布)」や「ピアノの打鍵音(ピークが鋭い分布)」のようなものです。

もし「人の声(\(X\))」に「ピアノの音(\(E\))」が混ざったら、結果(\(Y\))は非常に複雑な波形(分布)になります。しかし、元の音に「個性的な形(非ガウス性)」があるおかげで、専門家は(独立成分分析; ICA と呼ばれる技術を使い)「この複雑な音を分離・復元するには、先に声が鳴り、次にピアノが鳴った(\(X \rightarrow Y\))という順序でなければあり得ない」と、その向きを特定(識別)できるのです。

LiNGAMは、この「分布の歪み(非対称性)」を数学的な手がかりにして、\(X \rightarrow Y\) と \(Y \rightarrow X\) のうち、どちらのモデルがより「独立な(個性的な)音源」に分解できるかを計算し、向きを決定します。

特徴と課題:

LiNGAMは、制約ベース法やスコアベース法が「\(X-Y\)(向き不明)」としか結論できないような場面でも、「\(X \rightarrow Y\)」と向きをバシッと特定できる可能性がある点で非常に強力です。

ただし、その強さは「線形である」「非ガウスである」「非巡回である」という、非常に強い仮定の上に成り立っています。私たちの扱う複雑な医療データ、例えば遺伝子発現や臨床検査値が、本当にこの仮定を満たしているのかは、適用する前によく吟味する必要があります。

アプローチ2:特定の因果関係を検証する

ここまでは、「地図全体」をゼロから探索する(Exploratory)なアプローチでした。一方、医療研究で私たちが知りたいことは、もっと具体的かもしれません。

「生活習慣Xが、疾患Yの原因である」

この特定の矢印(\(X \rightarrow Y\))の因果関係だけを、どうにかして「検証(Confirmatory)」したい。しかし、ご存知の通り、現実の観測データには「交絡(Confounding)」という霧が立ち込めています。

この霧を晴らすために、C27では「操作変数法(IV)」という強力な道具を学びました。霧の外(交絡の影響を受けない場所)から、霧の中(交絡下にあるX)を操作できるような「特別な変数 Z」を見つけるアプローチです。

この「特別な変数 Z」には、以下の3つの厳しい条件が必要でしたね。

- 関連性 (Relevance): Zは、私たちが調べたい原因Xと強く関連している。(\(Z \rightarrow X\))

- 除外制約 (Exclusion): Zは、結果Yに対して、Xを経由する以外の経路で影響を与えてはならない。(\(Z \rightarrow Y\) という直接パスは無い)

- 独立性 (Independence): Zは、交絡因子Uとは無関係である。(\(U\) から \(Z\) への矢印は無い)

この3つの条件を満たす「Z」を見つけるのは、現実世界では至難の業です。…しかし、もし、私たち生物が「生まれながらにして」持っている、完璧な操作変数が存在するとしたら?

それが、「メンデルランダム化」という、疫学研究における非常に強力なアプローチです。

メンデルランダム化 (Mendelian Randomization: MR)

比喩: 生まれつきの「ランダム化比較試験(RCT)」

MRとは:

この都合の良い「操作変数(\(Z\))」として、親から受け継いだ遺伝子型(SNPなど)を利用する手法です。これは、英国の疫学者 Davey Smith と Ebrahim らが2003年にその概念を明確に提唱し、広く使われるようになりました (Davey Smith and Ebrahim, 2003)。

なぜ遺伝子型(\(Z\))が「最強の操作変数」候補なのか?

C27で学んだ「IVの3大条件」に当てはめて考えてみると、その凄さがわかります。 例えば、「飲酒習慣(\(X\))」が「心疾患(\(Y\))」を引き起こすか、という因果関係を調べたいとします。ここには「社会経済的地位(\(U\))」などの交絡が強くかかっています。

ここで操作変数(\(Z\))として、「お酒に弱くなる遺伝子型(ALDH2の特定のSNPなど)」を使ってみましょう。

この遺伝子(\(Z\))が、IVの3大条件を(理想的には)満たす理由を見てみましょう。

- 関連性 (Relevance) (\(Z \rightarrow X\)):

遺伝子(\(Z\))は、その後の生活習慣(\(X\):飲酒量)に影響を与えます。(例:お酒に弱い遺伝子を持つ人は、飲酒量が少なくなる傾向がある)。これは観測データから統計的に確認できます。 - 除外制約 (Exclusion) (\(Z \not\rightarrow Y\)):

遺伝子(\(Z\))は、病気(\(Y\):心疾患)に直接影響しません。あくまで「飲酒(\(X\))が減る」という経路を経由してのみ、心疾患(\(Y\))のリスクに影響します。(※これは絶対的な保証ではなく、後述する落とし穴①があります) - 独立性 (Independence) (\(U \not\rightarrow Z\)):

ここがMRの「キモ」です。 遺伝子型(\(Z\))は、受精の瞬間に、両親からランダムに(メンデルの法則に従って)割り当てられます。

あなたの「社会経済的地位(\(U\))」や「教育歴(\(U\))」といった、後天的に獲得される交絡因子が、あなたの生まれ持った遺伝子型(\(Z\))に影響を与えることは(逆向きには)不可能です。つまり、遺伝子型(\(Z\))は、観測データの「交絡の霧」の完全に外側に存在する、理想的な操作変数なのです。

この「独立性」のおかげで、私たちは自然が行った「ランダム化」を利用できます。これはまるで、私たちが生まれた瞬間に、神様(メンデルの法則)によって「お酒に弱い体質グループ」と「強い体質グループ」にランダムに割り付けられたようなものです。まさに、生涯にわたる「生まれつきのRCT」と呼べるでしょう。

このランダム化のおかげで、私たちは「交絡の霧」に邪魔されずに、「飲酒(\(X\))が心疾患(\(Y\))に与える真の因果効果」を(原理的には)推定できると期待されます。

MRの落とし穴①:水平的多面発現 (Horizontal Pleiotropy)

しかし、MRも万能ではありません。このアプローチにはいくつかの重大な「仮定」があり、それが破られると結論が歪んでしまいます。最大の落とし穴が、「水平的多面発現」です。

- 解説: これは、先ほどのIVの前提条件「(2) 除外制約(\(Z \not\rightarrow Y\))」、つまり「操作変数は、原因\(X\)を経由する以外の経路で、結果\(Y\)に影響を与えない」というルールが破られることです。

「多面発現(Pleiotropy)」とは、一つの遺伝子(\(Z\))が、複数の異なる形質(例:飲酒習慣\(X\) や 血中脂質\(W\))に影響を与えることを指します。MRにおいて問題となるのは、その「水平的」なものです。

- 垂直的 多面発現 (Vertical Pleiotropy):

これは「想定内の経路」です。\(Z \rightarrow X \rightarrow Y\)(例:遺伝子 → 飲酒習慣 → 心疾患)。遺伝子が\(Y\)に影響を与えるのは、あくまで\(X\)という中間因子を経由する一連の(垂直的な)連鎖によるものです。これはMRの前提と矛盾しません。 - 水平的 多面発現 (Horizontal Pleiotropy):

これが「想定外の経路」、つまり「横やり」です。遺伝子(\(Z\))が、私たちが想定していた経路(\(Z \rightarrow X \rightarrow Y\))とは別に、全く別の未知の経路(例:\(Z \rightarrow W \rightarrow Y\))を通っても、結果(\(Y\))に影響を与えてしまうケースです。

具体例:

採用した遺伝子型(\(Z\))が、「飲酒(\(X\))」だけでなく、私たちが気づいていない「血中脂質(\(W\))」にも影響を与え、その「血中脂質(\(W\))」が「心疾患(\(Y\))」に影響していたらどうでしょう。

問題点:

この「横やり」の経路(\(Z \rightarrow W \rightarrow Y\))が「水平的多面発現」です。 このパスが存在すると、操作変数法の前提(除外制約)が崩れます。私たちが「飲酒(\(X\))の効果だ」と思って推定した値には、「血中脂質(\(W\))経由の効果」という無関係なバイアスが混入してしまい、推定される因果効果が大きく歪んでしまうのです。

この水平的多面発現はMRにおける最大の脅威の一つであり、近年、これを統計的に検出しようとする多くの手法(例:MR-Egger回帰など)が開発されています (Hemani et al., 2018)。

MRの落とし穴②:弱い操作変数 (Weak Instruments)

さて、MRを脅かすもう一つの非常に重要な問題が「弱い操作変数 (Weak Instruments)」です。

- 解説: これは、IVの3大条件の第一、「(1) 関連性(\(Z \rightarrow X\))」が、統計的に「弱すぎる」場合を指します。

- 具体例: 採用した遺伝子型(\(Z\))が、生活習慣(\(X\):飲酒量)に、ほんのわずかしか影響を与えない(関連が弱すぎる)ケースです。

問題点: なぜ「関連が弱い」とダメなのでしょうか?

それは、推定が「ノイズ」に対して極端に脆弱になり、非常に不安定になるからです。例えるなら、マイク(操作変数\(Z\))と声(原因\(X\))の関係を考えてみてください。

- 強い操作変数 (Good Mic):

マイクが声をしっかり拾う(\(Z \rightarrow X\) の関連が強い)。この場合、遠くで鳴っているエアコンの音(=水平的多面発現ノイズ)が多少入っても、声(シグナル)が圧倒的に強いので、推定結果(録音された声)はクリアです。 - 弱い操作変数 (Bad Mic):

マイクが声をほとんど拾えない(\(Z \rightarrow X\) の関連が弱い)。この場合、声(シグナル)は非常に小さくなります。すると、先ほどと同じエアコンの音(ノイズ)でも、相対的にシグナル(声)をかき消すほど大きく録音されてしまいます。

MRにおいて、この「ノイズ」の代表格が、先ほどの「水平的多面発現」です。弱い操作変数の問題は、水平的多面発現の問題を「増幅」させるのです。\(Z \rightarrow X\) のシグナルが弱いと、検出できないほど微弱な水平的多面発現(\(Z \rightarrow Y\) のノイズパス)があったとしても、そのノイズの影響が推定結果を支配してしまい、とんでもなく間違った(大きく偏った)結論を導くリスクがあります (Burgess et al., 2017)。

そのため、MRを用いた研究論文を読む際は、私たちがまず確認すべきクリニカル・クエスチョン(CQ)は、「その遺伝子は、本当に強力な操作変数なのか?」です。具体的には、\(Z \rightarrow X\) の関連の強さを示す「F統計量 (F-statistic)」が十分に大きいか(慣習的に\(F > 10\)が目安とされることもあります)を確認することが極めて重要です。そしてもちろん、「水平的多面発現の可能性を、著者たちはどれだけ慎重に検討し、感度分析などで除外しようと努力しているか?(例:MR-Egger回帰、Median-based法など)」を併せて見極めることが、結果を信頼する上で不可欠です。

まとめ:因果の地図を手に、医療は次のステージへ

今回は、C22から始まった「因果推論」の旅の、一つの大きな目的地にたどり着きました。データから「因果の地図」そのものを描き出そうとする「因果発見(Causal Discovery)」の世界です。

このセクションで、私たちは2つの異なる、しかし補完的なアプローチを学びました。

- 1. 構造学習(PC法, スコア法, LiNGAMなど):

これは「探索的(Exploratory)」なアプローチ、まさに「地図作成」の作業でした。変数間の複雑なネットワークをゼロから描き出し、私たちがまだ知らない「未知の関連性」や「疾患システムのハブ」を発見する(仮説生成)のに役立ちます。 - 2. メンデルランダム化(MR):

これは「検証的(Confirmatory)」なアプローチです。RCTの実施が困難な場面で、交絡に非常に強い「遺伝子」という操作変数を使い、「この特定の矢印(例:生活習慣→疾患)は本物か?」を、より強固に検証する(仮説検証)ための強力な武器でした。

これらのアプローチがなぜ重要なのでしょうか?

それは、電子カルテ、ゲノムデータ、ウェアラブルデバイスなど、私たちが日々直面する膨大な「観測データ」の山から、単なる「相関関係(リスクファクター)」を超えた、一歩深い「真のメカニズムや治療効果の本質」を解き明かす可能性を秘めているからです。

もちろん、これらは「魔法の杖」ではありません。今回の探検で痛感したのは、これらの手法がいかに強力な「仮定」の上に成り立っているか、ということだと思います。

PCアルゴリズムの「忠実性」、LiNGAMの「非ガウス・線形性」、そしてMRの「水平的多面発現がない」という前提——。これらは、データを見ただけでは100%証明することが難しい「約束事」です。

データから「発見」された因果の地図は、それ自体が「答え」なのではなく、あくまで「統計的に最も尤(もっと)もらしい仮説」に過ぎません。

この仮説が、臨床的に見て妥当か(Plausibleか)? 既知の生物学的な知見と矛盾しないか? そして、最終的にこれを検証するために、どのような新しい研究(あるいはRCT)をデザインすべきか?

その最後の「判断」を下すのは、AIではなく、現場の知見を持つ私たち人間の専門家です。

この「因果の地図」を描き出す技術は、AI時代の医療研究において、私たちの直感を補強し、時にはそれに鋭く挑戦する「新しい羅針盤」となるはずです。このツールを「知っている」か「知らない」かで、膨大なデータから読み解ける情報の深さが、今後大きく変わってくるでしょう。

参考文献

- Bowden, J. and Holmes, M.V. (2019). ‘Genetic variation, causal inference and personalised medicine’. European Journal of Epidemiology, 34(10), pp.893-903.

- Burgess, S., Bowden, J., Fall, T., Ingelsson, E. and Davey Smith, G. (2017). ‘Sensitivity Analyses for Robust Causal Inference from Mendelian Randomization Analyses with Weak Instruments’. Epidemiology, 28(3), pp.327-347.

- Chickering, D.M. (2002). ‘Optimal structure identification with greedy search’. Journal of Machine Learning Research, 3, pp.507-554.

- Davey Smith, G. and Ebrahim, S. (2003). ”Mendelian randomization”: can genetic epidemiology contribute to understanding environmental determinants of disease?’. International Journal of Epidemiology, 32(1), pp.1-22.

- Glymour, C., Zhang, K. and Spirtes, P. (2019). ‘Review of Causal Discovery Methods Based on Graphical Models’. Frontiers in Genetics, 10, p.524.

- Hemani, G., Bowden, J. and Davey Smith, G. (2018). ‘An atlas of horizontal pleiotropy’. Wellcome Open Research, 3, p.76.

- Pearl, J. (2009). Causality: Models, Reasoning, and Inference. 2nd ed. Cambridge University Press.

- Shimizu, S., Hoyer, P.O., Hyvärinen, A. and Kerminen, A. (2006). ‘A linear non-Gaussian acyclic model for causal discovery’. Journal of Machine Learning Research, 7, pp.2003-2030.

- Spirtes, P., Glymour, C. and Scheines, R. (2000). Causation, Prediction, and Search. 2nd ed. MIT Press.

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。健康に関するご懸念やご相談は、必ず専門の医療機関にご相談ください。

ご利用規約(免責事項)

当サイト(以下「本サイト」といいます)をご利用になる前に、本ご利用規約(以下「本規約」といいます)をよくお読みください。本サイトを利用された時点で、利用者は本規約の全ての条項に同意したものとみなします。

第1条(目的と情報の性質)

- 本サイトは、医療分野におけるAI技術に関する一般的な情報提供および技術的な学習機会の提供を唯一の目的とします。

- 本サイトで提供されるすべてのコンテンツ(文章、図表、コード、データセットの紹介等を含みますが、これらに限定されません)は、一般的な学習参考用であり、いかなる場合も医学的な助言、診断、治療、またはこれらに準ずる行為(以下「医行為等」といいます)を提供するものではありません。

- 本サイトのコンテンツは、特定の製品、技術、または治療法の有効性、安全性を保証、推奨、または広告・販売促進するものではありません。紹介する技術には研究開発段階のものが含まれており、その臨床応用には、さらなる研究と国内外の規制当局による正式な承認が別途必要です。

- 本サイトは、情報提供を目的としたものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。健康に関するご懸念やご相談は、必ず専門の医療機関にご相談ください。

第2条(法令等の遵守)

利用者は、本サイトの利用にあたり、医師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)、個人情報の保護に関する法律、医療法、医療広告ガイドライン、その他関連する国内外の全ての法令、条例、規則、および各省庁・学会等が定める最新のガイドライン等を、自らの責任において遵守するものとします。これらの適用判断についても、利用者が自ら関係各所に確認するものとし、本サイトは一切の責任を負いません。

第3条(医療行為における責任)

- 本サイトで紹介するAI技術・手法は、あくまで研究段階の技術的解説であり、実際の臨床現場での診断・治療を代替、補助、または推奨するものでは一切ありません。

- 医行為等に関する最終的な判断、決定、およびそれに伴う一切の責任は、必ず法律上その資格を認められた医療専門家(医師、歯科医師等)が負うものとします。AIによる出力を、資格を有する専門家による独立した検証および判断を経ずに利用することを固く禁じます。

- 本サイトの情報に基づくいかなる行為によって利用者または第三者に損害が生じた場合も、本サイト運営者は一切の責任を負いません。実際の臨床判断に際しては、必ず担当の医療専門家にご相談ください。本サイトの利用によって、利用者と本サイト運営者の間に、医師と患者の関係、またはその他いかなる専門的な関係も成立するものではありません。

第4条(情報の正確性・完全性・有用性)

- 本サイトは、掲載する情報(数値、事例、ソースコード、ライブラリのバージョン等)の正確性、完全性、網羅性、有用性、特定目的への適合性、その他一切の事項について、何ら保証するものではありません。

- 掲載情報は執筆時点のものであり、予告なく変更または削除されることがあります。また、技術の進展、ライブラリの更新等により、情報は古くなる可能性があります。利用者は、必ず自身で公式ドキュメント等の最新情報を確認し、自らの責任で情報を利用するものとします。

第5条(AI生成コンテンツに関する注意事項)

本サイトのコンテンツには、AIによる提案を基に作成された部分が含まれる場合がありますが、公開にあたっては人間による監修・編集を経ています。利用者が生成AI等を用いる際は、ハルシネーション(事実に基づかない情報の生成)やバイアスのリスクが内在することを十分に理解し、その出力を鵜呑みにすることなく、必ず専門家による検証を行うものとします。

第6条(知的財産権)

- 本サイトを構成するすべてのコンテンツに関する著作権、商標権、その他一切の知的財産権は、本サイト運営者または正当な権利を有する第三者に帰属します。

- 本サイトのコンテンツを引用、転載、複製、改変、その他の二次利用を行う場合は、著作権法その他関連法規を遵守し、必ず出典を明記するとともに、権利者の許諾を得るなど、適切な手続きを自らの責任で行うものとします。

第7条(プライバシー・倫理)

本サイトで紹介または言及されるデータセット等を利用する場合、利用者は当該データセットに付随するライセンス条件および研究倫理指針を厳格に遵守し、個人情報の匿名化や同意取得の確認など、適用される法規制に基づき必要とされるすべての措置を、自らの責任において講じるものとします。

第8条(利用環境)

本サイトで紹介するソースコードやライブラリは、執筆時点で特定のバージョンおよび実行環境(OS、ハードウェア、依存パッケージ等)を前提としています。利用者の環境における動作を保証するものではなく、互換性の問題等に起因するいかなる不利益・損害についても、本サイト運営者は責任を負いません。

第9条(免責事項)

- 本サイト運営者は、利用者が本サイトを利用したこと、または利用できなかったことによって生じる一切の損害(直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、逸失利益、データの消失、プログラムの毀損等を含みますが、これらに限定されません)について、その原因の如何を問わず、一切の法的責任を負わないものとします。

- 本サイトの利用は、学習および研究目的に限定されるものとし、それ以外の目的での利用はご遠慮ください。

- 本サイトの利用に関連して、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、本サイト運営者に一切の迷惑または損害を与えないものとします。

- 本サイト運営者は、いつでも予告なく本サイトの運営を中断、中止、または内容を変更できるものとし、これによって利用者に生じたいかなる損害についても責任を負いません。

第10条(規約の変更)

本サイト運営者は、必要と判断した場合、利用者の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更することができます。変更後の規約は、本サイト上に掲載された時点で効力を生じるものとし、利用者は変更後の規約に拘束されるものとします。

第11条(準拠法および合意管轄)

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サイトの利用および本規約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

For J³, may joy follow you.