本章では、従来の「平均的な効果(ATE)」から一歩進み、AI(機械学習)と因果推論を融合させて「個人の効果(CATE)」を推定する手法と、その臨床応用(アップリフトモデリング)について学びます。

従来の統計(ATE)では「平均的な効果」しか分かりません。AIと因果推論を融合し、患者個別の特性に応じた治療効果(CATE)を推定することで、個別化医療の実現を目指します。

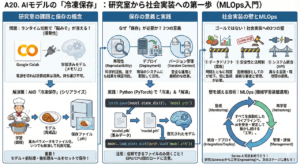

AIの強力なパターン認識力を因果推論の枠組みで利用します。主な手法に Meta-Learners (既存AIの再利用)、Double ML (ノイズ除去による頑健な推定)、Causal Forest (「効果の差」で分岐し要因を特定) があります。

CATEスコアで患者を4群に分類。資源を「①介入で改善する群」に集中させ、「④介入で悪化する群」を避けることで、医療の質と効率の最適化を目指します。

これまでの講座(特にC22〜C27)で、私たちは統計学や疫学の強力な武器を手に、「交絡(こうらく)」という見えない敵と戦ってきました。その主な目的は、集団全体での「平均的な」治療効果、すなわちATE (Average Treatment Effect) を正しく推定することでしたね。ランダム化比較試験(RCT)はもちろん、観察研究であっても傾向スコアなどを用いて、「平均すれば、この治療はどれくらい効くのか?」という問いに答える術を学んできました。

しかし、私たちが日々臨床現場で向き合っているのは、「平均的な患者さん」という統計上の人物でしょうか?

もちろん、違います。

目の前にいるのは、65歳男性、2型糖尿病と高血圧の既往があり、特定の遺伝子多型を持ち、喫煙歴は20年、現在A薬とB薬を服用中…といった、世界にただ一人しかいない「Aさん」です。

私たちが本当に知りたいのは、「この新薬は、1000人に投与すれば平均して5%の改善が見込める」という情報(ATE)だけではありません。それ以上に知りたいのは、「目の前のAさんにとって、この新薬は従来の治療よりもどれだけ効果が期待できるか?(あるいは、かえって害にならないか?)」という、極めて個人的な問いへの答えではないでしょうか。

このように、患者さんの個別の特性(年齢、性別、合併症、遺伝子など)に応じて変化する治療効果のことを、専門用語で「異質性処置効果(CATE: Conditional Average Treatment Effect)」と呼びます。「Conditional(条件付き)」という名前の通り、「もし患者がこういう条件(例:高齢、特定の遺伝子変異あり)を持っていたら、その時の治療効果はいくらか?」を示す指標です。

このCATEを正確に推定することは、実は従来の統計手法だけでは非常に困難な挑戦でした。

例えば、ロジスティック回帰などで「年齢と治療効果の交互作用」を見ることはできましたが、考慮できる特性はせいぜい数個が限界でした。Aさんのような何十、何百もの特性(高次元の変数)が複雑に絡み合い、非線形な関係(単純な比例関係ではない)をもって効果に影響している場合、従来のモデルではその「複雑なパターン」を捉えきれなかったのです。

そこで、ついに真打登場、というわけです。そう、AI(機械学習)です。

機械学習、特にランダムフォレストやディープラーニングといった手法は、まさにその「高次元で非線形な、複雑怪奇なパターン」をデータから見つけ出すことを最も得意としています。

もし、因果推論の厳密な「問いの立て方」(交絡をどう扱うか)と、機械学習の強力な「パターン認識能力」を組み合わせることができたら…?

それこそが、個別化医療(Precision Medicine)の実現に向けた大きな一歩であり、今回のテーマ「AIと因果推論のドリームチーム」が結成される理由なのです。

なぜ今、AIと因果推論が手を組むのか?

「この人に、この治療は効くか?」という、個別化医療の根源的な問いに答えるのがなぜこれほど難しいのか。その根本的な理由は、C22でも触れた「因果推論の根本問題(Fundamental Problem of Causal Inference)」、すなわち「反実仮想(はんじつかそう)」の壁が立ちはだかるからです。

これは、ある意味とても単純な話です。

目の前のAさんに新薬を「投与した場合」の結果(例:6ヶ月後に回復)は観測できます。これを私たちは「事実 (Factual)」と呼びます。しかし、その全く同じAさんが、全く同じ瞬間に、もし新薬を「投与されなかったら」どうなっていたか(例:6ヶ月後は未回復)という結果は、タイムマシンでもない限り、決して観測できません。これを「反実仮想 (Counterfactual)」と呼びます。

治療効果とは、この観測できた「事実」と、観測できなかった「反実仮想」との“差”にほかなりません。私たちは、片方しか見ることができないのに、その差を推定しなければならない、という難題を常に抱えているわけです (Hernán and Robins, 2020)。

もちろん、私たちはこの難題に立ち向かうため、似たような患者さん(Aさんと同じような年齢、性別、重症度の人々)を集めてきて、「投与したグループ」と「しなかったグループ」を比較する、ということをしてきました。これが従来の統計学のアプローチです。

しかし、私たちがCATE(異質性処置効果)を本気で推定しようとすると、このアプローチにも限界が見えてきます。従来の統計手法(例えばロジスティック回帰など)で、「年齢」「性別」「重症度」…と患者さんの特性をモデルに組み込んでいくと、すぐに壁にぶつかります。

- 高次元の壁: 患者さんの特性が何十、何百(遺伝子情報なども含めれば何万)にもなると(=高次元)、モデルが複雑になりすぎて計算が不安定になったり、どの変数が本当に効果の「差」を生んでいるのかを見誤ったりしがちでした。

- 非線形の壁: 「年齢が上がるほど単純に効果が下がる」といった単純な関係(線形関係)なら良いですが、現実には「中等度の重症度群“だけ”に効果がある」といった複雑な関係(非線形関係)がほとんどです。これを捉えるのも苦手でした。

一方で、まさにこの「高次元」で「非線形」なパターン認識こそ、AI(機械学習)が最も得意とする土俵です。

ランダムフォレストやニューラルネットワークといったAIモデルは、患者さんのカルテ情報、検査データ、遺伝子情報、生活習慣といった膨大な変数(高次元データ)をすべて放り込んでも、そこから病気の発症リスクや再入院のリスクを「予測する」ことにかけては、驚異的な精度を発揮します。

では、この強力な「予測AI」を、そのまま治療効果の推定に使えばよいのでしょうか?

実は、それこそが最大の落とし穴です。

なぜなら、標準的なAIは「予測」はできても、「因果」を理解できないからです。AIはデータの中にある「相関関係」を貪欲に学習しますが、それが「因果関係」なのか、あるいは単なる「交絡」による見せかけの相関なのかを区別できません (Pearl, 2009)。

典型的な例が、C22でも登場した「交絡バイアス」です。

例えば、ある新薬A(治療)のデータをAIに学習させたとします。しかし、このデータには「重症な患者(交絡因子)ほど、新薬Aが投与されやすい(治療への矢印)」という背景(=交絡バイアスの一種「適応による交絡」)があったとします。当然、「重症な患者」は「死亡率が高い(結果への矢印)」です。

このデータを学習したAIは、何を学ぶでしょうか?

AIは「新薬Aが投与されている人たちは、死亡率が高い」という“相関関係”を忠実に学習します。そして、「新薬Aは死亡率を上げる、危険な薬だ」と“予測”するかもしれません。これは、新薬Aの真の「効果」ではなく、「重症度」という交絡因子によって汚染された、見せかけの関係に過ぎません。

ここに、両者の決定的なジレンマが浮かび上がります。

| アプローチ | 得意なこと(強み) | 苦手なこと(弱み) |

|---|---|---|

| 因果推論(従来の統計) | 厳密な「問いの立て方」。交絡などのバイアスを取り除く「枠組み」を持っている。 | 「複雑さ」を扱うのが苦手(高次元・非線形なパターン認識)。 |

| 機械学習(AI) | 「複雑さ」を扱う達人。「予測」のための高次元・非線形パターン認識が得意。 | 「交絡」にだまされやすい。「因果」と「相関」を区別できない。 |

もうお分かりですね。両者はまさにお互いの「苦手」を補い合える、完璧なパートナーになり得るのです。

私たちが目指すのは、因果推論の厳密な「枠組み」の中で、AIの強力な「パターン認識能力」を使うことです。

つまり、「交絡にだまされるなよ」というルールを因果推論が設定し、そのルールの下で「この複雑な患者データから、効果の差のパターンを見つけ出せ」という作業をAIに任せる。これこそが、AIと因果推論の「ドリームチーム」が目指す姿です。

この両者の弱点を補い、強みを最大限に活かすために開発されたのが、これから紹介する「Meta-Learners」や「Double Machine Learning」といった新しい手法群なのです。

CATE推定の主役たち:AIを活用した3つのアプローチ

さて、ここからが本題です。因果推論の厳密な「枠組み」と、AIの強力な「パターン認識能力」を融合させた、CATE(異質性処置効果)を推定するための現代的な手法を見ていきましょう。

AIをいわば「高性能な部品」として因果推論のプロセスに組み込む手法は数多く提案されていますが (Künzel et al., 2019)、ここでは特に重要で、実務上も広く使われている3つのアプローチをご紹介します。

ただし、これから紹介する手法はすべて、ある非常に重要、かつ強力な仮定の上に成り立っています。それは、C22でも触れた「条件付き独立の仮定(Ignorability / Exchangeability)」です。

これは平たく言えば、「私たちが観測・測定できた患者背景(X)で調整さえすれば、治療(T)の割り当ては、あたかもランダムに行われたかのようにみなせる」という仮定です。裏を返せば、「観測できていない交絡因子(Unobserved Confounders)は存在しない」と仮定することを意味します (Hernán and Robins, 2020)。

例えば、電子カルテデータを使っていても、「患者の服薬アドヒアランス(きちんと薬を飲むか)」や「家族のサポート体制」といった、カルテには記録されにくい重要な交絡因子が観測できていなければ、この仮定は崩れてしまいます。

現実の観察研究データでこの仮定が完全に満たされることは稀であり、この仮定にいかに近づけるか(=重要な交絡因子を漏れなく測定するか)、そしてこの仮定が崩れていた場合に結果がどれだけ歪むかを評価する「感度分析」を行うことが、因果推論の難しさであり、研究者の腕の見せ所(醍醐味)でもあります。

この大前提を踏まえた上で、3つのアプローチを見ていきましょう。

アプローチ1:Meta-Learners(メタ学習者)

「メタ学習者(Meta-Learners)」は、おそらく最も直感的で、手始めに実装しやすいアプローチ群だと思います。その名前の通り、「メタ(高次の)」な視点から、私たちがすでに知っている機械学習モデル(C31以降で学ぶランダムフォレストや、XGBoostのような勾配ブースティングなど)を、個々の「学習器(Learner)」として、いわば「部品」のように再利用してCATEを推定しよう、というアイデアに基づいています。

具体的に、S-Learner、T-Learner、X-Learnerという3つの主要な戦略を見ていきましょう。

🤿 Deep Dive! Meta-Learnersという「戦略」の発展

本題の3つのアプローチに入る前に、この「メタ学習者(Meta-Learners)」という概念がどのようにして登場したのか、その背景を少し補足します。

まず重要なのは、Meta-Learnersが特定の一つの革新的なAIモデル(例えば「Transformer」のような)を指す名前ではない、という点です。むしろ、CATEを推定するという共通の目的のために、既存の機械学習モデル(Learners)をどのように「メタ(高次の)」なレベルで組み合わせるか、という「戦略のフレームワーク」を指す言葉です。

こうした「個への効果」を推定しようという試みは、実は医療分野より先に、マーケティング分野や経済学分野で発展してきました。マーケティングでは、まさにC28の後半で学ぶ「アップリフトモデリング」として、「この顧客にクーポンを送る(介入する)と、送らない場合と比べて、どれだけ購買額が“上乗せ”されるか?」を推定するために研究が進められてきました(古くはRadcliffe and Surry (2011) などが知られています)。

こうした他分野での発展と並行して、医療分野でも個別化医療(Precision Medicine)への強いニーズが爆発的に高まっていました。電子カルテ(EHR)データや大規模な臨床試験データが蓄積されるにつれ、「平均的には効く」薬であっても、「なぜこの患者さんには効かないのか?」あるいは「この患者さんには、AとBのどちらが“より”効くのか?」という問い(CATEの推定)が、臨床研究の最大のテーマの一つとなってきたのです。

S-LearnerやT-Learnerとして後に呼ばれることになるアプローチは、ある意味で非常に直感的であるため、多くの研究者が(明示的にそう呼んでいなくとも)ベースラインとして試みてきた方法です。しかし、これらのナイーブな手法が持つ弱点(S-Learnerの効果信号の希釈や、T-Learnerの外挿エラー)もまた、経験的に知られていました。

この状況を整理し、医療や公衆衛生データ分析の文脈で一気に議論を加速させたのが、Künzelらによる2019年の画期的な論文 (Künzel et al., 2019) です。彼らは、これらのアプローチを「Meta-Learners」という統一的なフレームワークで体系化しました。そして、S-LearnerとT-Learnerの理論的な問題点を明確にし、それらを克服する手法として「X-Learner」を提案したのです。特にX-Learnerは、医療現場のデータで頻繁に起こる「治療群と対照群のサンプルサイズが著しく不均衡な場合」に、不均衡が大きい設定で有利になりやすいことが理論・実証で示されている点が高く評価されました。

この研究以降、Meta-Learners(S/T/X-Learnerのほか、Nie and Wager (2021) による R-Learner や、DR-Learner など、関連する多くの戦略を含みます)は、複雑なAIモデルをいきなり導入する前の、観察研究のCATE推定で有力なベースラインとして用いられることが多い立ち位置となっています。

ただし、これらの推定は、特に無作為化ではない観察データで用いる場合、C22などで学んだ「無交絡(Ignorability)」と「重なり(Overlap)」の仮定に強く依存します。これらの仮定が満たされない限り、AIがどれほど強力でも正しいCATEは推定できず、モデルの外挿性(学習データにない患者への適用)や外部検証、感度分析の重要性は常に付きまとう課題であることも、心に留めておく必要があります。

では、具体的な戦略の中身を見ていきましょう。

S-Learner (Simple-Learner)

- 考え方:

最もシンプルで、「S」はSimpleのSです。このアプローチは非常に単純明快です。治療A群(治療群)もB群(対照群)も一切区別せず、ごちゃ混ぜにした一つの大きなデータセットとして扱います。 - 学習:

そして、AIモデル(どんな機械学習モデルでも構いません)に対し、「治療の種類(AかBか)」を、他の患者背景(年齢、性別、重症度など)と全く同じ、単なる「特徴量(説明変数)の一つ」として入力します。そして、結果(Y)を予測させます。

モデルが学習する関係性は、数式っぽく書くとこんなイメージです: \[ Y \approx f( X_{\text{年齢}}, X_{\text{性別}}, X_{\text{重症度}}, \dots, T_{\text{治療}} ) \] ここで \(T\) は治療の有無(例:1か0)を示す変数です。 - CATEの推定:

CATEを知りたいAさん(患者背景 \(X_A\))が来たら、このAIモデルに2回、架空の質問をします。- 「もしAさんが治療Aを受けたら?(\(T=1\)として予測)」→ 予測値 \(\hat{Y}(X_A, T=1)\)

- 「もしAさんが治療B(対照)を受けたら?(\(T=0\)として予測)」→ 予測値 \(\hat{Y}(X_A, T=0)\)

- 弱点:

このアプローチはシンプルですが、大きな弱点を抱えています。AIの学習目標は、あくまで「結果Y全体を正確に当てること」に最適化されていますよね。もし、治療による効果の“差”(CATE)が、結果Y全体の変動(例:重症度や年齢が予後に与える巨大な影響)に比べて非常に小さい場合、AIはどう振る舞うでしょうか?

AIは「CATEの微妙なパターンを学習する」よりも、「重症度や年齢からYを予測する」ことを優先してしまいます。つまり、\(T\) という変数の信号が弱すぎて、他の強力な変数の陰に隠れてしまうのです。その結果、肝心の「治療効果の“差”」の推定が二の次になり、そのパターンを見逃しやすい(推定が不安定になる)と言われています。

T-Learner (Two-Learner)

- 考え方:

「T」はTwo(2つ)のTです。S-Learnerが「何でも屋」モデルを1つ作るのとは対照的に、今度はデータを「治療A群のデータ」と「治療B群(対照群)のデータ」の2つに完全に分離します。 - 学習:

そして、「治療A群のデータ」だけを使って、結果Yを予測するAIモデル(\(\text{Model}_A\))を学習させます。同様に、「治療B群のデータ」だけで予測モデル(\(\text{Model}_B\))を学習させます。 \[ \text{[治療A群]} \quad Y(A) \approx \text{Model}_A( X_{\text{年齢}}, X_{\text{性別}}, \dots ) \] \[ \text{[治療B群]} \quad Y(B) \approx \text{Model}_B( X_{\text{年齢}}, X_{\text{性別}}, \dots ) \] - 例え話:

これは、「A治療専門の予測屋」と「B治療専門(対照群)の予測屋」を、それぞれ別々の学校で育てるイメージです。 - CATEの推定:

Aさん(患者背景 \(X_A\))が来たら、今度はこの2人の「専門家」両方に、Aさんのデータを見せて意見を聞きます。- 「A専門の予測屋」の予測値 → \(\hat{Y}(A) = \text{Model}_A(X_A)\)

- 「B専門の予測屋」の予測値 → \(\hat{Y}(B) = \text{Model}_B(X_A)\)

- 弱点:

この手法はS-Learnerより直接的に見えますが、明確な弱点があります。例えば、\(\text{Model}_A\)は「A治療を受けた患者」のデータだけで学習していますよね。もし観察研究で、A治療群が(交絡により)重症者に偏っていたら、\(\text{Model}_A\)は重症者の予測には強くなりますが、「軽症者の反実仮想(もし軽症者がA治療を受けていたら)」を予測するのは非常に苦手になります。なぜなら、そういうデータ(軽症者かつA治療)をほとんど見たことがないからです。これはAIにとって「学習データの範囲外(Out-of-Distribution)」の予測、すなわち「外挿(Extrapolation)」であり、信頼性が低くなります。このように、各モデルがそれぞれの学習データの特性に過度に最適化してしまい、もう片方の群の反実仮想をうまく推定できない可能性があるのです。

X-Learner

- 考え方:

「X」は(おそらく)eXtremeのX、あるいはT-Learnerのアイデアを交差(Cross)させたもので、T-Learnerの弱点を克服するために考案された、より洗練された手法です (Künzel et al., 2019)。この手法が特に輝くのは、片方の群(例:新薬群)のデータが少なく、もう片方(例:標準治療群)のデータが非常に多い、といった不均衡な(Imbalanced)データセットの場合です。 - 仕組み:

少し複雑ですが、非常に賢いステップを踏みます。- [第1段階: 反実仮想の推定]

まず、T-Learnerと同じく、\(\text{Model}_A\) と \(\text{Model}_B\) を学習します。 - [第2段階: 個々の効果の差(Imputed CATE)の計算]

次に、各群の患者について、観測された「事実」と、もう片方のモデルが予測した「反実仮想」との差を計算します。これは、その患者個人における治療効果の「推定値」のようなものです。- A群(治療群)の患者 i について:

\(\hat{D}_i^A = Y_i(A) – \text{Model}_B(X_i)\)

(意味:A群患者iの「実際のA治療の結果」から、「もしB治療を受けていたらどうだったかの“推測値”」を引く) - B群(対照群)の患者 j について:

\(\hat{D}_j^B = \text{Model}_A(X_j) – Y_j(B)\)

(意味:B群患者jの「もしA治療を受けていたらどうだったかの“推測値”」から、「実際のB治療の結果」を引く)

- A群(治療群)の患者 i について:

- [第3段階: CATEそのもののモデル化]

ここがX-Learnerの核心です。第2段階で計算した「治療効果の推定値(\(\hat{D}^A\) と \(\hat{D}^B\))」そのものを、今度は新しい「目的変数」として、再びAIモデル(\(\text{Model}_{CATE}\))で学習させます。 \[ \hat{D}^A \approx \text{Model}_{CATE\_A}( X ) \] \[ \hat{D}^B \approx \text{Model}_{CATE\_B}( X ) \] つまり、今度のAIモデルは「結果Y」を予測するのではなく、「CATEの推定値D」そのもののパターン(どういうXを持つ人がDが大きくなるか)を直接学習するわけです。 - [第4段階: 最終的なCATEの決定]

最後に、\(\text{Model}_{CATE\_A}\) と \(\text{Model}_{CATE\_B}\) の予測値を、傾向スコア(C26で学びます)などで賢く重み付け平均し、最終的なCATEの推定値 \(\widehat{CATE}(X)\) とします。

- [第1段階: 反実仮想の推定]

- 強み:

T-Learnerの弱点だった「データが不均衡な場合」に強い理由は、第2段階と第3段階のプロセスにあります。たとえA群(新薬群)のデータが少なくても、B群(標準治療群)のデータが膨大にあれば、\(\text{Model}_B\)(標準治療の予測屋)は非常に賢くなります。X-Learnerは、この賢い\(\text{Model}_B\)の知見を、A群のCATE推定(\(\hat{D}^A\)の計算)にうまく活用します。このように、データが多い群から得られた「結果(Y)のパターン」に関する情報を、データが少ない群の「治療効果(CATE)の推定」にうまく“輸入”して補強する、非常に洗練された設計になっているのです。

アプローチ2:Double Machine Learning (DML)

さて、次にご紹介するDML(Double Machine Learning)は、この分野でも特に注目されている「スター選手」のような手法です。これは主に経済学の分野で発展し、ノーベル経済学賞受賞者らもその理論的基盤の構築に貢献している、非常に強力なアプローチです (Chernozhukov et al., 2018)。

なぜ経済学かというと、経済学者も私たち臨床家と全く同じ問題、つまり「この政策(治療)は、本当に効果(結果)があったのか?」を常に知りたいと考えており、その推定を妨げる「交絡」に悩まされてきたからです。(例:「職業訓練プログラム(治療T)は、本当に所得(結果Y)を上げたのか?」「意欲的な人(交絡X)だけがプログラムに参加していたのではないか?」)

その名の通り、AI(機械学習)を「2回(Double)」使うのが特徴です。しかし、DMLの真のすごさは、単にAIを2回使うことではなく、「交絡」の影響を、AIの力で徹底的に、かつ非常に巧妙な方法で取り除く点にあります。

このDMLの基本的なアイデアを理解するために、「騒がしいカフェ」の例え話(ダブル・ノイズキャンセリング)で考えてみましょう。

あなたが騒がしいパーティ会場(=データセット)にいると想像してください。あなたの目的は、隣のテーブルにいる「治療(T)さん」が「結果(Y)さん」に話しかける「真の声(=真の因果効果)」だけを聞き取りたい、です。

しかし、会場には2種類の巨大な「ノイズ(交絡)」が響き渡っています。

- ノイズ1:会場のガヤガヤ声(X → Y の交絡):

患者背景(X)が結果(Y)に直接影響する音です。「重症な(X)患者は、治療とは無関係に予後が悪い(Y)」という、当たり前の事実が引き起こすノイズです。 - ノイズ2:BGMの偏り(X → T の交絡):

患者背景(X)が治療の選択(T)に影響する音です。「重症な(X)患者ほど、この新薬が“選ばれやすい”(T)」という、治療選択の偏り(適応による交絡)が引き起こすノイズです。

DMLの戦略は、このノイズだらけの会話を正面から聞こうとするのではありません。AIの力を借りて、「全体の会話」ではなく、「“予測外”の驚き(サプライズ)」だけに着目する、というものです。

このプロセスを図解すると、以下のようになります。

DMLの仕組み:2つのAIによるノイズ除去

具体的に、DMLは以下のステップを踏みます。

1. AI①(結果Yのノイズ除去):

まず、患者背景(X)だけを使って「結果(Y)」を予測するAIモデル(\(\text{Model}_Y\)、例:ランダムフォレスト)を作ります。

\[ Y \approx \text{Model}_Y( X ) \]

そして、実際のYから、AI①が予測した「Xだけで説明できてしまう部分(=ノイズ1)」を引き算します。この残りを「残差 \(\tilde{Y}\)」と呼びます。

\[ \tilde{Y} = Y – \text{Model}_Y( X ) \]

(この \(\tilde{Y}\) は、「年齢や重症度といった背景要因では説明しきれない、Yの変動部分」を意味します。いわば、ノイズ1を除去した後の“Yの驚き”です)

2. AI②(治療Tのノイズ除去):

次に、患者背景(X)だけを使って「どの治療(T)を受けたか」を予測するAIモデル(\(\text{Model}_T\)、例:傾向スコアを予測するモデル)を作ります。

\[ T \approx \text{Model}_T( X ) \]

そして、実際のTから、AI②が予測した「Xによって選ばれやすかった部分(=ノイズ2)」を引き算します。この残りを「残差 \(\tilde{T}\)」と呼びます。

\[ \tilde{T} = T – \text{Model}_T( X ) \]

(この \(\tilde{T}\) は、「年齢や重症度といった背景要因では説明しきれない、Tの変動部分」を意味します。これは、治療の割り当てにおける“偶然”に近い部分、ノイズ2を除去した後の“Tの驚き”です)

3. 仕上げ:残差どうしの関係を見る

最後に、こうして「交絡」という共通ノイズが両方から除去された「残差 \(\tilde{Y}\)(Yの驚き)」と「残差 \(\tilde{T}\)(Tの驚き)」だけを使って、非常にシンプルなモデル(例:単回帰分析)を当てはめます。

\[ \tilde{Y} \approx \theta \cdot \tilde{T} \]

このとき得られる係数 \(\theta\)(シータ)こそが、交絡の影響から(ほぼ)解放された、私たちが求めていた治療効果(ATE)の推定値となります。(実際にはCATEを推定するために、このプロセスを患者背景Xごとに分けて行ったり、最後のステップでXを調整変数に加えたりします)

DMLの最大の強み:「頑健性」

では、なぜこのDMLがこれほど注目されているのでしょうか?

その最大の強みは、その「頑健性(Robustness)」にあります。DMLの理論的背景には「Neyman Orthogonality(ナイマン直交性)」という強力な統計的性質があり、これを平たく言えば、「2つのAIモデル(\(\text{Model}_Y\) と \(\text{Model}_T\))が“多少”間違っていても、最終的な答え(\(\theta\))は“ほぼ”正しい」という、驚くべき性質を意味します。

通常のAI予測では、モデルの予測が少しでもズレれば、それが直接エラーにつながります。しかしDMLでは、AI①の予測誤差とAI②の予測誤差が、最終段階でうまく互いの影響を打ち消し合うように設計されているのです。

AIモデルが「完璧」であることなど現実にはあり得ませんから、この「モデルが少々不完全でも、最終的な因果推論の結果は信頼できる」という性質は、現実の複雑でノイジーな医療データを扱う上で、計り知れないほど大きな利点となります (Chernozhukov et al., 2018)。

アプローチ3:Causal Forest(因果フォレスト)

3つ目のアプローチは、AIの世界で最も有名で強力な手法の一つである「ランダムフォレスト」(C31以降で詳しく学びます)を、CATEの推定専用に、いわば「魔改造」したモデル、Causal Forest(因果フォレスト)です (Athey and Imbens, 2016; Wager and Athey, 2018)。

なぜ「魔改造」なのか? それを理解するために、通常のランダムフォレスト(RF)と因果フォレスト(CF)が、「木を育てるときの“目的”」がどう根本的に違うのかを、例え話で比べてみましょう。

1. 通常のランダムフォレスト(RF):最強の「予測屋」

通常の決定木は、「結果Yを当てる」ことを目的に成長します。

- 目的: 予測(例:甘いリンゴか、酸っぱいリンゴかを当てる)

- 分岐基準: データを分割する際、「どう分ければ、結果Yの予測誤差(例:平均二乗誤差, MSE)が最も小さくなるか?」という基準で分岐点を探します。例えば、「『重さ100g以上』と『未満』で分けるのが、左右の箱(ノード)の純度(甘い/酸っぱいの混じり具合)が一番高くなり、予測誤差が最小になる!」という感じです。AIはCATE(治療効果)のことなど一切考えておらず、ひたすらYを当てることだけを目指します。

2. 因果フォレスト(CF):最強の「CATE発見器」

一方、因果フォレスト(Causal Forest, CF)は、全く異なる目的意識を持って成長します。その唯一の目的は、「CATE(治療効果の差)を正確に推定する」ことです。

- 目的: 異質性処置効果(CATE)の推定

(例:A肥料を与えた時の“甘さの上昇幅”が、品種や日照条件によってどう変わるかを推定する) - 分岐基準: 木が枝分かれする際の「ものさし」が、通常のRFとは根本的に異なります。

通常のRFが「どう分ければ、結果Yの予測誤差が最も小さくなるか?」という“ものさし”で測っていたのに対し、CFはこう考えます。

「手持ちの全データ(例:リンゴ)と全変数(例:品種、重さ、日照時間)の中で、どの基準でデータを2つに分けたら、左右のグループ間での『平均治療効果の差』が最も大きくなるか?」

この「ものさし」こそが、Causal Forestの「魔改造」の核心部分です。なぜなら、この「差」が最大になる分割こそが、治療が「効く群」と「効かない群」を最も鮮明に分離する、つまり治療効果の『異質性(Heterogeneity)』をあぶり出す最強の分割ルールだと考えられるからです。

もう少し具体的に見てみましょう。CFのアルゴリズムは、ある分岐点(変数 \(X_j\) とその閾値 \(s\))でデータを左ノード(\(L\))と右ノード(\(R\))に分けることを試みます。そして、Athey and Imbens (2016) や Wager and Athey (2018) らが提案した手法では、それぞれのノード内で平均治療効果(CATEの局所的な平均)である \(\hat{\tau}_L\) と \(\hat{\tau}_R\) を計算します。

しかし、この計算にはバイアスを避けるための、非常に巧妙で重要な「特別な工夫」が凝らされています。

それが「誠実性(Honesty)」という概念です。

もし、決定木の「分岐ルール」を決めることと、その分岐の先にある「葉(Leaf)」で治療効果 \(\hat{\tau}\) を推定することを、同じデータで行ったらどうなるでしょう?

それは、答え(結果)を知っているデータで自分に都合よく「ヤマ(分岐)」を張り、その同じデータで「ほら、このヤマ(分岐)は高得点(効果大)だ!」と自己採点するようなものです。この「カンニング」的な行為は、データの偶然の偏り(ノイズ)に過剰に適合(過学習)し、効果を過大評価してしまう危険があります (Wager and Athey, 2018)。

そこで「誠実な」CFは、このカンニングを防ぐために、データを(例えば)AセットとBセットに分け、役割を分離します。

- 役割1(分岐決め役): 「Aセット」だけを使って、「どの分岐ルール(ヤマ)が良さそうか」を決めます。

- 役割2(効果推定役): 「Bセット」だけを使って、Aセットが決めた分岐ルールで分けられた各グループの「実際の治療効果(得点)」を公平に推定(採点)します。

このように、「ヤマを張る」データと「採点する」データを厳密に分けることで、データの偶然性に騙されず、信頼できる推定を行うのです。(※実際には、AとBの役割を交換しても同じことを行う『交差適合(Cross-fitting)』という手法で、データを無駄なく使いつつこの誠実性を担保します)。

こうした工夫で誠実に計算された \(\hat{\tau}_L\) と \(\hat{\tau}_R\) を使って、アルゴリズムは「2つのグループの効果の差」が最大になるような分割、例えば「\(\left( \hat{\tau}_L – \hat{\tau}_R \right)^2\) を最大化するような変数と閾値」を必死に探し出します。

例え話(果物の仕分け) – 因果フォレスト:

通常のRFが「重さ100g以上(ほぼ甘い)」と「未満(ほぼ酸っぱい)」という「予測」のための分岐を探すのに対し、因果フォレストは全く違う分岐を見つけるかもしれません。

CFのアルゴリズムは、「品種」「重さ」「日照時間」など、考えられる全ての分割ルール候補を比較検討します。

- 候補A(重さ): 「100g以上 vs 未満」 → 左右の効果の差 = 0

- 候補B(日照時間): 「6h以上 vs 未満」 → 左右の効果の差 = 2

- 候補C(品種): 「フジ vs それ以外」 → 左右の効果の差 = 4

この場合、アルゴリズムは「効果の差が最大(=4)になるのは候補Cだ!」と判断し、その分岐ルールとして採用します。

「『品種がフジ』と『それ以外』で分けるぞ!」

なぜなら、(このデータにおいては)そう分けると、「フジ群(左ノード L)は、A肥料で平均+5、甘さが増える(\(\hat{\tau}_L = +5\))」一方で、「それ以外群(右ノード R)は、A肥料で平均+1しか甘さが増えない(\(\hat{\tau}_R = +1\))」というように、A肥料による“甘さの上昇幅(=治療効果)”の差が最もくっきりする(\(\left( 5 – 1 \right)^2 = 16\) となり、この値が他のどの分岐よりも大きい)からです。

このように、CFは結果Yの予測精度ではなく、CATEの「異質性(Heterogeneity)」そのものを見つけ出し、増幅するように最適化されているのです。最終的に、このプロセスを繰り返すことで、同じようなCATEを持つ患者さんが同じ「葉」に集まるような、CATE推定に特化した「森」が完成するわけです。

因果フォレストの強み

この「魔改造」によって、CFは2つ(+1)の強力なメリットを得ます。

- 解釈性の高さ(CATEの要因特定):

CFも、通常のRFと同様に「どの変数が重要だったか(Variable Importance)」を計算できます。しかし、その中身が決定的に異なります。RFが示すのは「どの変数が“Yの予測”に重要だったか」(例:重症度)ですが、CFが示すのは「どの変数が“CATEの異質性(=効果の差)”を生み出すのに重要だったか」です。 - 臨床的示唆:

この「CATEの変数重要度」は、臨床研究において計り知れない価値を持ちます。例えば、「この遺伝子変異Aの有無が、CATEの異質性を説明する上で最も重要な変数でした」という結果が得られたとします。これは、「この新薬は、予測モデル(RF)が予測する予後とは無関係に、遺伝子変異Aを持つ患者群に特に効く(あるいは効かない)可能性が高い」という、次の臨床研究(例:サブグループ解析やバイオマーカーの探索)に直結する非常に重要な仮説を与えてくれます。 - 安定した推定:

ランダムフォレストの「森」の力(多くの木で平均をとるアンサンブル学習)により、1本の木(決定木)でCATEを推定しようとする場合に比べて、過学習(Overfitting)を抑え、より安定した(ロバストな)CATEの推定値が得られるとされています (Wager and Athey, 2018)。

これらのアプローチは、どれか一つが最強というわけではなく、データの特性や分析の目的に応じて使い分けられます。

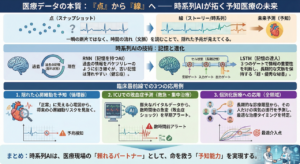

臨床応用:誰に介入すべきか?(アップリフトモデリング)

さて、DMLや因果フォレストといった強力な手法を使って、患者さん一人ひとり、あるいは特定の患者群(例:60代・女性・遺伝子変異Aあり)のCATE、すなわち「治療による効果の上乗せ分」がスコアとして計算できるようになったとします。

このスコアは、まさに個別化医療の「羅針盤」となり得るものです。

この「CATEスコア」を臨床現場の意思決定や公衆衛生施策に活かすための具体的な戦略、それが「アップリフトモデリング(Uplift Modeling)」という考え方です。

「Uplift(アップリフト)」とは「持ち上げる」という意味で、ここではまさにCATE、つまり「介入(新治療)を行うことによって、介入しなかった場合(標準治療)と比べて、どれだけ良い結果が“上乗せ”されるか」を指します (Kane et al., 2014)。

このモデリングの最大の目的は、とても実利的なものです。

それは、限りある医療資源(高額な新薬、専門医の手術枠、保健指導の人的リソースなど)を、「介入によって最も効果が上乗せされる(=Upliftスコアが高い)患者群」に集中投下し、逆に「介入しても無駄、あるいは有害」な患者群への介入を避けることです。

この考え方に基づくと、患者さん(あるいは将来の介入対象者)は、理論上、以下の4つのグループに分類することができます。これは、マーケティング分野で顧客を分類するために考案された枠組みですが、医療への応用に大きな注目が集まっています。

以下の図は、「新治療を受けた場合の結果」を縦軸、「標準治療(介入なし)の場合の結果」を横軸にとって、患者さんを4つの象限にプロットしたものです。

それぞれの象限が何を意味しているのか、詳しく見ていきましょう。

① 説得可能群 (Persuadables)

- 特徴: 介入(新治療)すれば結果は良くなりますが、介入しない(標準治療)と結果は良くない人々。

- CATEスコア: 正に大きい(High Positive Uplift)。

- 例: まさにこの新薬がターゲットとしていた患者群。この治療法でなければ救われない人々。

- 取るべき行動: 最優先で介入すべき対象です。医療資源をここに集中投下することで、最も大きなベネフィットが生まれます。

② 確実群 (Sure Things)

- 特徴: 介入してもしなくても、どちらにせよ結果が良い人々。

- CATEスコア: ほぼゼロ(Near Zero Uplift)。

- 例: もともと軽症で、標準治療でも(あるいは何もしなくても)自然に回復する群。

- 取るべき行動: 介入は不要です。(新治療は標準治療より高価だったり、副作用が強かったりする可能性があるため)ここに資源を割くのは無駄であり、患者さんを不要なリスクに晒すことになりかねません。

③ 迷子群 (Lost Causes)

- 特徴: 介入してもしなくても、どちらにせよ結果が良くない人々。

- CATEスコア: ほぼゼロ(Near Zero Uplift)。

- 例: 非常に重症で、残念ながら新治療も標準治療も効果が及ばない(治療抵抗性)群。

- 取るべき行動: 介入しても効果が見込めません。この群に対しては、別の治療アプローチ(例:緩和ケアへの移行)を検討する必要があります。

④ 天邪鬼群 (Do-Not-Disturbs / Sleeping Dogs)

- 特徴: 介入しない(標準治療)方が結果が良く、介入(新治療)するとかえって悪化する人々。「寝た子(Sleeping Dogs)を起こすな」とも呼ばれます。

- CATEスコア: 負(Negative Uplift)。

- 例: 新治療に対して特異的な副作用が強く出てしまう群、あるいは標準治療が持つ(新治療にはない)別の有益な効果(例:多面的な薬理作用)が失われることで不利益を被る群。

- 取るべき行動: 介入により有害となる可能性があるため、慎重な検討が必要な群です。この群を特定し、介入を避けることは、医療安全の観点から非常に重要です。

どうでしょうか。もし私たちが集団全体の「平均効果(ATE)」しか見ていなかったら、どうなるでしょう?

仮にATEが「わずかにプラス(新治療の方が平均して少し良い)」だったとしても、その内訳が「①説得可能群」が少しと、「②確実群」や「④天邪鬼群」が多数、という構成だったらどうでしょう。全員に新治療を盲目的に勧めることは、②「確実群」にとっては無駄なコストとリスクを強いることであり、④「天邪鬼群」にとっては明らかな「害(iatrogenic harm)」を与えてしまうことになります。

AIと因果推論を組み合わせる真の目的は、この4象限をデータから高い精度で見分け、貴重な医療資源を①「説得可能群」に集中させ、同時に④「天邪鬼群」への介入を確実に避けること――すなわち、真の「医療の個別最適化」を実現することにあるのです 。

AIモデルの臨床実装に向けての留意点

AIがCATE(異質性処置効果)を高い精度で推定できる、というのは、個別化医療の実現に向けた非常に強力な可能性を秘めています。しかし、この「研究室で生まれた高性能なAI」を、そのまま「臨床現場での意思決定」に組み込むまでには、私たちが乗り越えなければならない、極めて重要ないくつかのハードルがあります。

まず最大の問題が、「モデルの般化(Generalizability)」、すなわち「学習した環境の外で、正しく動作できるか?」という点です。

AIが学習したデータセット(例:特定の大学病院の電子カルテデータ)と、これから適用しようとする患者さん(例:別の地域のプライマリケア・クリニックの患者)は、人種構成、平均年齢、重症度、検査の頻度、さらには記録の付け方まで、あらゆる面で異なるかもしれません。これは「データセットシフト(Dataset Shift)」の問題と呼ばれます。例えば、都心の三次救急病院の重症患者データで最適化されたAIが、地方のクリニックの比較的軽症な患者さんにそのまま適用できるとは限らないのです。AIが学んだ「勝負のルール(=データの前提)」が、適用先で根本的に崩れている可能性があるわけです。

次に、AIの「中身」に関する問題です。AIが「なぜ」この患者Aさんには新薬の効果が高いと推定したのか(説明可能性, Explainability: XAI)、その判断根拠を私たちは理解できるでしょうか? もしAIが、臨床的に妥当なバイオマーカー(例:特定の遺伝子変異)ではなく、全く無関係なノイズ(例:患者IDの偶奇、受診した曜日)に基づいてその危険な判断を下していたとしたら、その推奨に従うことはできません。私たちは、AIが「正しい理由で正しい答え」を出していることを確認する必要があります。

この問題と密接に関連するのが、「アルゴリズム・バイアス(Algorithmic Bias)」の危険性です。AIが学習する医療データは、残念ながら「完璧で公平な」ものではありません。そこには、過去の医療アクセスにおける格差や、臨床試験における人種的・性別的な偏りが「バイアス」として含まれています (Obermeyer et al., 2019)。もしAIが、こうしたデータに潜む「過去の偏り」をそのまま学習してしまったらどうなるでしょう? AIは特定の集団(例:歴史的にデータが不足している女性や特定の民族)に対して、体系的に不利な推定(例:効果を過小評価する)を行ってしまうかもしれません。これは、AIが医療格差を是正するどころか、むしろ「増幅」させてしまう深刻な倫理的課題です。

だからこそ、AIが推定したCATEを用いて臨床判断を支援するツール(これは法的には「医療機器プログラム, SaMD (Software as a Medical Device)」として規制の対象となります)を開発・導入する際には、極めて厳格な検証プロセスが求められます。

単にAIを作った時と同じデータで性能を測るだけでなく、

- レトロスペクティブ(後方視的)検証: 全く異なる病院の「過去のデータ」に適用しても、ちゃんと機能するか?(般化性能の確認)

- プロスペクティブ(前方視的)試験: 実際の臨床現場に(最初は判断に影響を与えない形で)導入し、「未来の患者さん」に対して、その予測が本当に予後の改善と関連しているか?

といった段階的な検証が必要です。そして最終的には、規制当局(例:米国のFDAや日本のPMDA)の定めるガイドライン (U.S. FDA, 2023) に沿った厳格な安全性・有効性の評価、臨床試験、そして倫理審査(IRB)を経なければ、実際の患者さんに使うことは許されません。AIの導入は、新しい医薬品の承認プロセスと同じくらい、慎重なステップを要するのです (Alaa, 2021)。

まとめと今後の展望

今回は、「AIと因果推論のドリームチーム」が、医療における長年の難問にどう立ち向かおうとしているのか、その最前線を探検しました。

私たちは、C22から学んできた伝統的な因果推論が「集団の平均(ATE)」を追い求めていたのに対し、AIの複雑なパターン認識能力を融合させることで、ついに「個の効果(CATE)」へと視点を引き上げる道筋を見出しました。これは、まさに「平均的な患者」のための医療から、「目の前の一人ひとり」のための個別化医療へと移行するための、決定的な一歩と言えるでしょう。

Meta-Learnersの直感的なアプローチ、Double Machine Learning (DML) の統計的な頑健性、そしてCausal Forestの解釈性の高さ。これらの手法は、電子カルテや遺伝子情報といった複雑怪奇なデータの中から、「どういう人に、どの治療が、どれだけ効くのか」という、私たちが本質的に知りたかった問いへの答えを導き出すための、強力なツールキットです。

しかし、興奮と同時に、冷静な視点も必要です。前のセクションで議論したように、これらの手法は決して「魔法の杖」ではありません。CATE推定の世界はまだ発展途上であり、多くの課題が残されています。

AIが弾き出したCATEのスコアが、本当に臨床的な現実を正しく反映しているのか(Validation: 検証)、そしてそれをどうやって臨床現場の複雑な意思決定プロセスに、安全かつ倫理的に組み込むのか(Implementation: 実装)。これらの問いは、技術的な問題であると同時に、規制科学や医療倫理、そして臨床医の判断(Clinical Judgment)そのものが問われる、深遠な課題です。

そして、このCATEの探求は、ここで終わりではありません。むしろ、ここが新たなスタート地点です。

今回私たちが学んだのは、「ある時点において、特定の患者にAとBのどちらが良いか」という、いわば「静的な」判断の材料でした。しかし、実際の臨床は「次の一手」の連続です。「投薬Aで効果を見た後、次はBとCのどちらを選ぶべきか?」といった、時間の流れを伴う「逐次的な意思決定」こそが、臨床の真髄です。

この「動的な」世界で、CATEの知見を使い、AIが「最強の治療戦略(Policy)」を“試行錯誤”しながら学習していく…それこそが、C80以降で学ぶ「強化学習(Reinforcement Learning)」と「動的治療計画(Dynamic Treatment Regimens)」の世界です。今回のC28は、その壮大なテーマへと続く、非常に重要な橋渡しとなるセクションなのです。

参考文献

- Athey, S. and Imbens, G.W. (2016). Recursive partitioning for heterogeneous causal effects. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(27), 7353–7360.

- Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., Duflo, E., Hansen, C., Newey, W. and Robins, J. (2018). Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. The Econometrics Journal, 21(1), C1–C68.

- Hernán, M.A. and Robins, J.M. (2020). Causal Inference: What If. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

- Kane, K., Lo, V.S. and Zheng, J. (2014). Mining for the truly responsive customers and prospects using true-lift modeling (also known as uplift modeling). SIGKDD Explorations, 16(1), 12–21.

- Künzel, S.R., Sekhon, J.S., Bickel, P.J. and Yu, B. (2019). Metalearners for estimating heterogeneous treatment effects using machine learning. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(10), 4156–4165.

- Pearl, J. (2009). Causality: Models, Reasoning and Inference. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

- U.S. Food and Drug Administration (FDA). (2023). Marketing Submission Recommendations for a Predetermined Change Control Plan for AI/ML-Enabled Device Software Functions: Draft Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff. U.S. Department of Health and Human Services.

- Wager, S. and Athey, S. (2018). Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. Journal of the American Statistical Association, 113(523), 1228–1242.

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。健康に関するご懸念やご相談は、必ず専門の医療機関にご相談ください。

ご利用規約(免責事項)

当サイト(以下「本サイト」といいます)をご利用になる前に、本ご利用規約(以下「本規約」といいます)をよくお読みください。本サイトを利用された時点で、利用者は本規約の全ての条項に同意したものとみなします。

第1条(目的と情報の性質)

- 本サイトは、医療分野におけるAI技術に関する一般的な情報提供および技術的な学習機会の提供を唯一の目的とします。

- 本サイトで提供されるすべてのコンテンツ(文章、図表、コード、データセットの紹介等を含みますが、これらに限定されません)は、一般的な学習参考用であり、いかなる場合も医学的な助言、診断、治療、またはこれらに準ずる行為(以下「医行為等」といいます)を提供するものではありません。

- 本サイトのコンテンツは、特定の製品、技術、または治療法の有効性、安全性を保証、推奨、または広告・販売促進するものではありません。紹介する技術には研究開発段階のものが含まれており、その臨床応用には、さらなる研究と国内外の規制当局による正式な承認が別途必要です。

- 本サイトは、情報提供を目的としたものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。健康に関するご懸念やご相談は、必ず専門の医療機関にご相談ください。

第2条(法令等の遵守)

利用者は、本サイトの利用にあたり、医師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)、個人情報の保護に関する法律、医療法、医療広告ガイドライン、その他関連する国内外の全ての法令、条例、規則、および各省庁・学会等が定める最新のガイドライン等を、自らの責任において遵守するものとします。これらの適用判断についても、利用者が自ら関係各所に確認するものとし、本サイトは一切の責任を負いません。

第3条(医療行為における責任)

- 本サイトで紹介するAI技術・手法は、あくまで研究段階の技術的解説であり、実際の臨床現場での診断・治療を代替、補助、または推奨するものでは一切ありません。

- 医行為等に関する最終的な判断、決定、およびそれに伴う一切の責任は、必ず法律上その資格を認められた医療専門家(医師、歯科医師等)が負うものとします。AIによる出力を、資格を有する専門家による独立した検証および判断を経ずに利用することを固く禁じます。

- 本サイトの情報に基づくいかなる行為によって利用者または第三者に損害が生じた場合も、本サイト運営者は一切の責任を負いません。実際の臨床判断に際しては、必ず担当の医療専門家にご相談ください。本サイトの利用によって、利用者と本サイト運営者の間に、医師と患者の関係、またはその他いかなる専門的な関係も成立するものではありません。

第4条(情報の正確性・完全性・有用性)

- 本サイトは、掲載する情報(数値、事例、ソースコード、ライブラリのバージョン等)の正確性、完全性、網羅性、有用性、特定目的への適合性、その他一切の事項について、何ら保証するものではありません。

- 掲載情報は執筆時点のものであり、予告なく変更または削除されることがあります。また、技術の進展、ライブラリの更新等により、情報は古くなる可能性があります。利用者は、必ず自身で公式ドキュメント等の最新情報を確認し、自らの責任で情報を利用するものとします。

第5条(AI生成コンテンツに関する注意事項)

本サイトのコンテンツには、AIによる提案を基に作成された部分が含まれる場合がありますが、公開にあたっては人間による監修・編集を経ています。利用者が生成AI等を用いる際は、ハルシネーション(事実に基づかない情報の生成)やバイアスのリスクが内在することを十分に理解し、その出力を鵜呑みにすることなく、必ず専門家による検証を行うものとします。

第6条(知的財産権)

- 本サイトを構成するすべてのコンテンツに関する著作権、商標権、その他一切の知的財産権は、本サイト運営者または正当な権利を有する第三者に帰属します。

- 本サイトのコンテンツを引用、転載、複製、改変、その他の二次利用を行う場合は、著作権法その他関連法規を遵守し、必ず出典を明記するとともに、権利者の許諾を得るなど、適切な手続きを自らの責任で行うものとします。

第7条(プライバシー・倫理)

本サイトで紹介または言及されるデータセット等を利用する場合、利用者は当該データセットに付随するライセンス条件および研究倫理指針を厳格に遵守し、個人情報の匿名化や同意取得の確認など、適用される法規制に基づき必要とされるすべての措置を、自らの責任において講じるものとします。

第8条(利用環境)

本サイトで紹介するソースコードやライブラリは、執筆時点で特定のバージョンおよび実行環境(OS、ハードウェア、依存パッケージ等)を前提としています。利用者の環境における動作を保証するものではなく、互換性の問題等に起因するいかなる不利益・損害についても、本サイト運営者は責任を負いません。

第9条(免責事項)

- 本サイト運営者は、利用者が本サイトを利用したこと、または利用できなかったことによって生じる一切の損害(直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、逸失利益、データの消失、プログラムの毀損等を含みますが、これらに限定されません)について、その原因の如何を問わず、一切の法的責任を負わないものとします。

- 本サイトの利用は、学習および研究目的に限定されるものとし、それ以外の目的での利用はご遠慮ください。

- 本サイトの利用に関連して、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、本サイト運営者に一切の迷惑または損害を与えないものとします。

- 本サイト運営者は、いつでも予告なく本サイトの運営を中断、中止、または内容を変更できるものとし、これによって利用者に生じたいかなる損害についても責任を負いません。

第10条(規約の変更)

本サイト運営者は、必要と判断した場合、利用者の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更することができます。変更後の規約は、本サイト上に掲載された時点で効力を生じるものとし、利用者は変更後の規約に拘束されるものとします。

第11条(準拠法および合意管轄)

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サイトの利用および本規約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

For J³, may joy follow you.